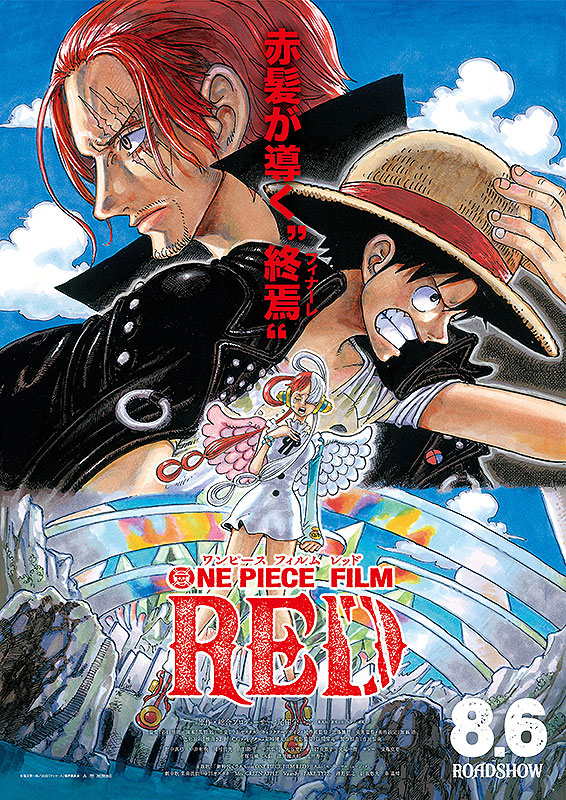

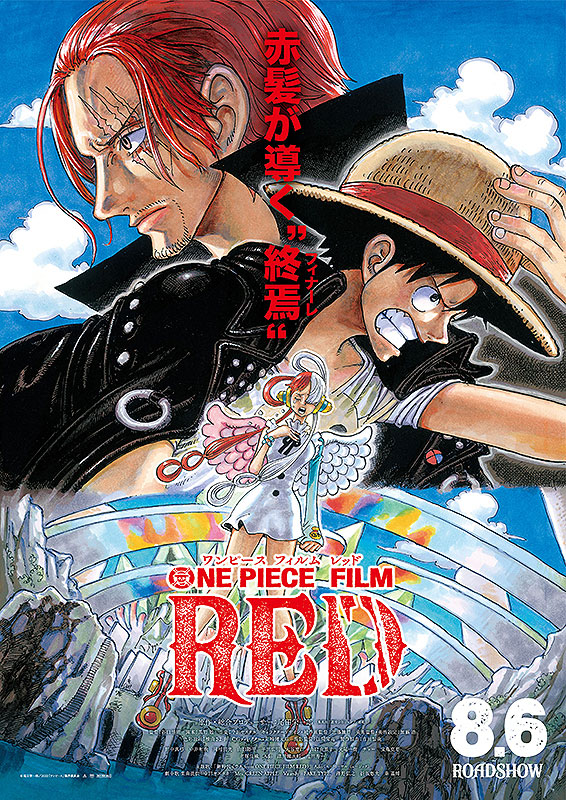

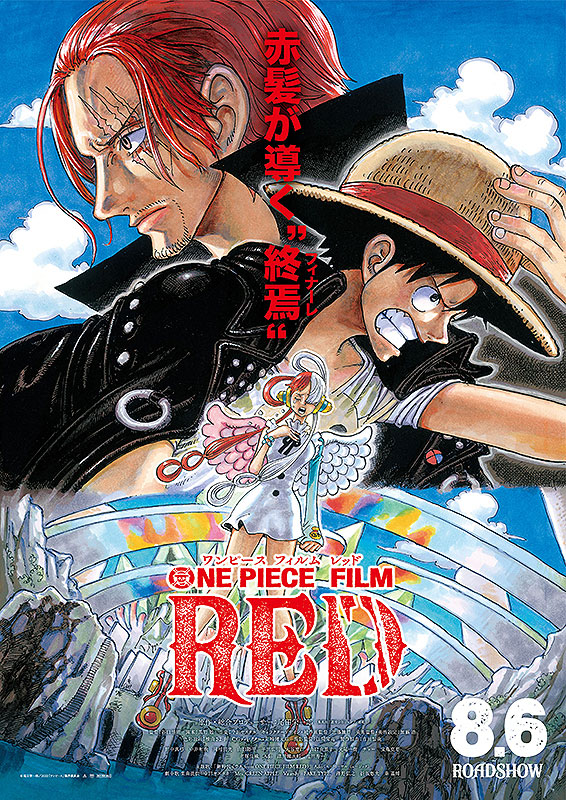

原作は「週刊少年ジャンプ」で連載中の尾田栄一郎による大人気マンガ。TVアニメは今年25周年を迎え、2022年に公開した『ONE PIECE FILM RED』はその年の日本興行収入1位を記録。実写版『ONE PIECE』(Netflix)は世界的にヒットを記録し、続編の制作が決定している。

全世代から支持を集めているが、特に30代が高い。

- 10's

5%

- 20's

27%

- 30's

36%

- 40's

15%

- 50's

9%

- 60's

9%

![]()

アニメは想像力をかき立てる。

アニメは世界を少しだけ優しくする。

WANIME TV

クリエイターズトーク『九龍ジェネリックロマンス』

有澤亮哉プロデューサー インタビュー

WANIME TV

2025年春アニメ総ざらい&おすすめトーク

出演:武井風太(ライター・脚本家)、アナイス(ライター)

WANIME TV

アニメクリエイターズトーク『ユア・フォルマ』

尾崎隆晴監督インタビュー

NEWS

TVアニメ「ユア・フォルマ」

追加キャスト決定ほか解禁情報!

「第3回新潟国際アニメーション映画祭」

2025年3月15日(土)より開催!

ジャンプフェスタ2025

潜入PHOTOレポート!

WANIME TV

「宇宙戦艦ヤマト」の歴史的意味

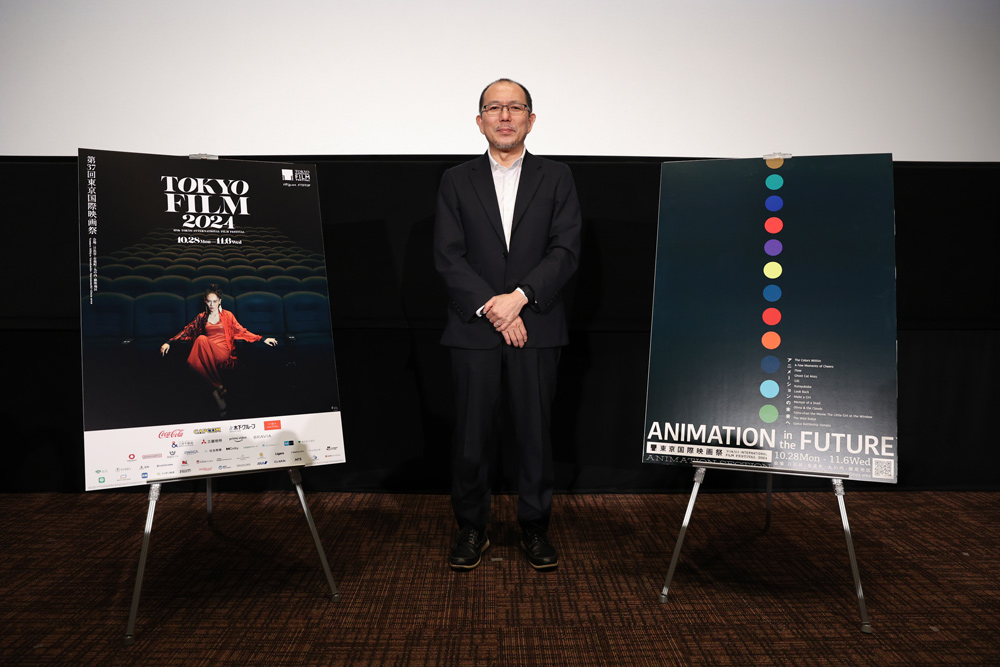

第37回東京国際映画祭

日本のアニメファンに聞いた

好きなアニメーション監督TOP10

WANIME TV

アニメクリエイターズトーク「ODDTAXI」

Part2

WANIME TV

藤津亮太さんインタビュー

第37回東京国際映画祭

アニメーションプログラミングアドバイザー

WANIME TV

アニメクリエイターズトーク「ODDTAXI」

Part1

日本のアニメファンに聞いた

好きなアニメーションスタジオTOP10

WANIME TV

第37回東京国際映画祭

アニメ・シンポジウム

「日本アニメーションの新時代」

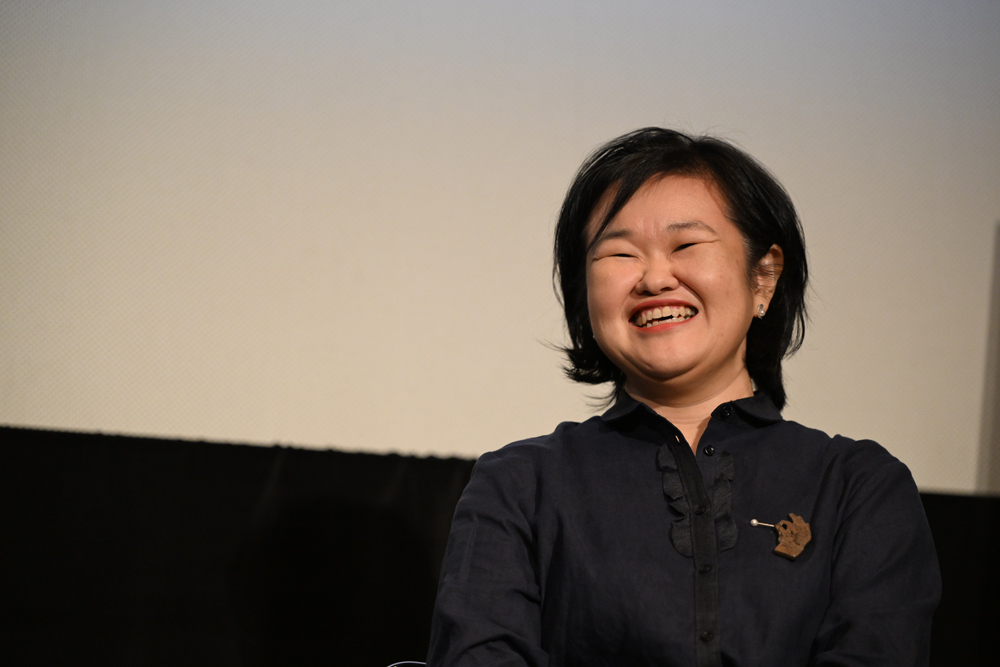

【第37回東京国際映画祭】

映画『化け猫あんずちゃん』トークイベント

【第37回東京国際映画祭】

映画『メイクアガール』トークイベント

【第37回東京国際映画祭】

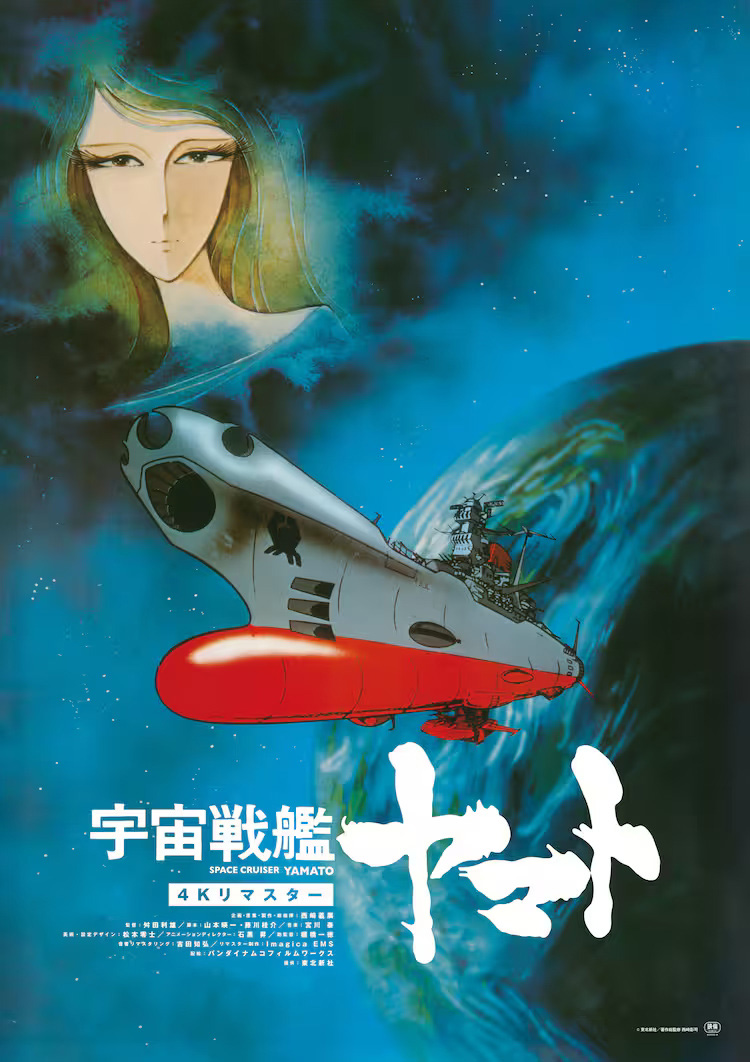

映画『宇宙戦艦ヤマト

劇場版 4Kリマスター』

トークイベント

【第37回東京国際映画祭】

映画『数分間のエールを』トークイベント

【第37回東京国際映画祭】

映画『ルックバック」舞台挨拶

【第37回東京国際映画祭】

映画『クラユカバ』トークイベント

【第37回東京国際映画祭】

映画『窓ぎわのトットちゃん』トークイベント

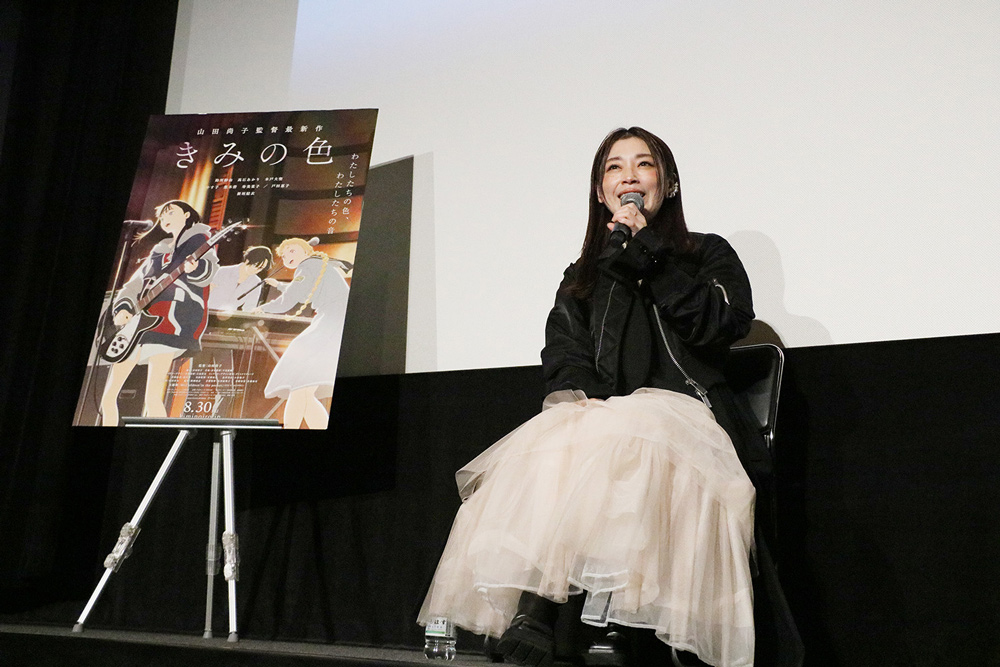

【第37回東京国際映画祭】

映画『きみの色』トークイベント

東京国際映画祭とは?

READ MOREWANIME TV

日本の映画ファンが選ぶベストアニメ

日本のアニメファンに聞いた

海外の人にオススメしたいアニメTOP10

日本のアニメファンに聞いた

人生で一番好きなアニメTOP10

What’s WANIME?

<倭> 産地直送!アニメクリエイターの想いに触れ、

<輪> 世界中のアニメファンが繋がり、<話> しゃべる場所。

<和> アニメは想像力を与えてくれる。そして、世界をちょっぴり優しくする。

<ワッ!> ここには、驚きと感動が溢れている。

アニメの生産地、日本から、最新アニメや話題のアニメの情報を発信し、

クリエイター、プロデューサー、ボイスキャストなどの作り手、マーケッターやディストリビューターなどの届け手、

そして、作品を愛し共に育ててくれる熱いアニメファンの「想い」を全世界に直接届けます!

ここでしか見られない動画企画や独自のアニメランキング、

注目のクリエーターと繋がれるオンライン&リアルイベントなどなど、

ここ“でしか得られない”充実のコンテンツをお届けします!

Follow Our YouTube Channel = @wanime-tv

運営会社:KITT株式会社

Established:2019年7月

Location:東京都港区六本木4-8-7 六本木嶋田ビル4F

URL:https://kitt-marketing.com/

プライバシーポリシー

WANIME(以下、「当社」といいます。)のサービスをご利用いただきありがとうございます。

このプライバシーポリシー(以下、「本ポリシー」といいます。)は、当社におけるプライバシー情報の取扱方針です。ユーザーの皆さまが当社のサービスを利用した場合には、本ポリシーに同意したものとみなされます。

プライバシー情報とは何ですか?

プライバシー情報とは、「個人情報」と「履歴情報および特性情報」の両方です。

「個人情報」とは、個人情報保護法にいう「個人情報」を指し、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所、電話番号、連絡先その他の記述等により特定の個人を識別できる情報を指します。

「履歴情報および特性情報」とは、「個人情報」以外のもので、ご利用いただいたサービスやご購入いただいた商品、ご覧になったページや広告の履歴、ユーザーが検索された検索キーワード、ご利用日時、ご利用の方法、ご利用環境、郵便番号や性別、職業、年齢、ユーザーのIPアドレス、クッキー情報、位置情報、端末の個体識別情報などを指します。

どのようにプライバシー情報を収集するのですか?

当社は、ユーザーが当社のサービスに利用登録をしまたは利用する際に「個人情報を、ユーザーが当社のサービスを利用しまたはページを閲覧する際にユーザーの「履歴情報および特性情報を、それぞれ収集することがあります。

また,ユーザーが本サービスを利用するにあたり、外部サービスとの連携を設定した場合には、その外部サービスでユーザーが利用するIDやその他その外部サービスのプライバシー設定によりユーザーが連携先に開示を認めた情報を、その外部サービスから収集します。

プライバシー情報はどのような目的で利用されますか?

当社がプライバシー情報を収集・利用する目的は、次のとおりです。

ア)ユーザーに自分の登録情報の閲覧や修正、利用状況の閲覧を行っていただくために、氏名、住所、連絡先、支払方法などの登録情報、利用されたサービスや購入された商品、およびそれらの代金などに関する情報を表示する目的

イ)ユーザーにお知らせや連絡をするためにメールアドレスを利用する場合やユーザーに商品を送付したり必要に応じて連絡したりするため、氏名や住所などの連絡先情報を利用する目的

ウ)ユーザーの本人確認を行うために、氏名、生年月日、住所、電話番号、銀行口座番号、クレジットカード番号、運転免許証番号、配達証明付き郵便の到達結果などの情報を利用する目的

エ)ユーザーに代金を請求するために、購入された商品名や数量、利用されたサービスの種類や期間、回数、請求金額、氏名、住所、銀行口座番号やクレジットカード番号などの支払に関する情報などを利用する目的

オ)ユーザーが簡便にデータを入力できるようにするために、当社に登録されている情報を入力画面に表示させたり、ユーザーのご指示に基づいて外部のサービスなどに転送したりする目的

カ)代金の支払を遅滞したり第三者に損害を発生させたりするなど、本サービスの利用規約に違反したユーザーや、不正・不当な目的でサービスを利用しようとするユーザーの利用をお断りするために、利用態様、氏名や住所など個人を特定するための情報を利用する目的

キ)ユーザーからのお問い合わせに対応するために、お問い合わせ内容や代金の請求に関する情報など当社がユーザーに対してサービスを提供するにあたって必要となる情報や、ユーザーのサービス利用状況、連絡先情報などを利用する目的

ク)当社のサービスに関連して、個人を識別できない形式に加工した統計データを作成する目的

ケ)当社又は第三者の広告の配信又は表示をする目的

コ)マーケティングに利用する目的

サ)上記の各利用目的に付随する目的

プライバシー情報は第三者に提供されることがありますか?

当社は、次に掲げる場合を除いて、あらかじめユーザーの同意を得ることなく、第三者にプライバシー情報を提供することはありません。ただし、個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。

ア) 法令に基づく場合

イ) 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

ウ) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

エ) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

もっとも、当社が利用目的の達成に必要な範囲内においてプライバシー情報の取扱いの全部または一部を委託する場合や合併その他の事由による事業の承継に伴ってプライバシー情報が提供される場合は、プライバシー情報の第三者提供には該当しないものとします。

なお,当社は、ユーザーが,当社のサービスを外部サービスと連携させて利用する等の場合には、ユーザーからの依頼に従って、プライバシー情報を共有または開示することがあります。

自分のプライバシー情報を確認したり、訂正を求めることができますか?

当社は、本人から「個人情報」(「履歴情報および特性情報」を含みません。)の開示を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを開示します。ただし、開示することにより、本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合、当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合または法令に違反することとなる場合は、その全部または一部を開示しないこともあり、開示しない決定をした場合には、その旨を遅滞なく通知します。

なお、個人情報の開示に際しては、1件あたり1,000円の手数料を申し受けます。

また、ユーザーは、当社の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には、当社が定める手続きにより、当社に対して個人情報の訂正または削除を請求することができます。 当社は、ユーザーからこれらの請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には、遅滞なく、当該個人情報の訂正または削除を行い、これをユーザーに通知します。

プライバシー情報の利用停止を求めることができますか?

当社は、本人から、プライバシー情報が、利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由、または不正の手段により取得されたものであるという理由により、その利用の停止または消去(以下、「利用停止等」といいます。)を求められた場合には、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、プライバシー情報の利用停止等を行い、その旨本人に通知します。

ただし、プライバシー情報の利用停止等に多額の費用を要する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は、この代替策を講じます。

プライバシーポリシーの変更

本ポリシーの内容は、ユーザーに通知することなく、変更することができるものとします。

当社が別途定める場合を除いて、変更後のプライバシーポリシーは、本ウェブサイトに掲載したときから効力を生じるものとします。

お問い合わせ窓口

本ポリシーに関するお問い合わせは、下記の窓口までお願いいたします。

運営会社:KITT株式会社

住所:東京都港区六本木4-8-7 六本木嶋田ビル4F

Eメールアドレス:[email protected]

制定日:2024年8月30日

2024/8/13~8/20

KIQ REPORT

インターネット調査 ※自由回答

自分自身は熱心なアニメファンだと思う男女15~69歳

計379名

原作は「週刊少年ジャンプ」で連載中の尾田栄一郎による大人気マンガ。TVアニメは今年25周年を迎え、2022年に公開した『ONE PIECE FILM RED』はその年の日本興行収入1位を記録。実写版『ONE PIECE』(Netflix)は世界的にヒットを記録し、続編の制作が決定している。

全世代から支持を集めているが、特に30代が高い。

5%

27%

36%

15%

9%

9%

原作は「週刊少年ジャンプ」で連載していた吾峠呼世晴による大人気マンガ。

2021年に公開された『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』の興行収入は400億円を突破し、日本の歴代1位を記録。

さらに45の国と地域でも公開され、全米興行収入ランキングでも1位を記録する大ヒットとなった幅広い年齢層から満遍なく支持されている。

11%

21%

11%

21%

31%

5%

1979年に始まったアニメで、宇宙移民時代の戦争を描いたシリーズ。テレビアニメ、漫画、長編映画のほか、プラモデルなど幅広いメディアで人気を博すロボットアニメの金字塔。Netflixにてハリウッドで実写映画化されることも発表されている。

高い年齢層だけではなく、20代からも支持を集めている。

0%

17%

6%

44%

22%

11%

原作は1994年から「少年サンデー」で連載中のマンガで、1996年よりアニメも放送している人気シリーズ。

サスペンス、推理、そしてアクションが融合した内容で、長年にわたり愛され続けている。毎年公開される映画も非常に人気があり、多くのファンに支持されている。

特に30代40代の支持が高い。

11%

11%

28%

17%

0%

6%

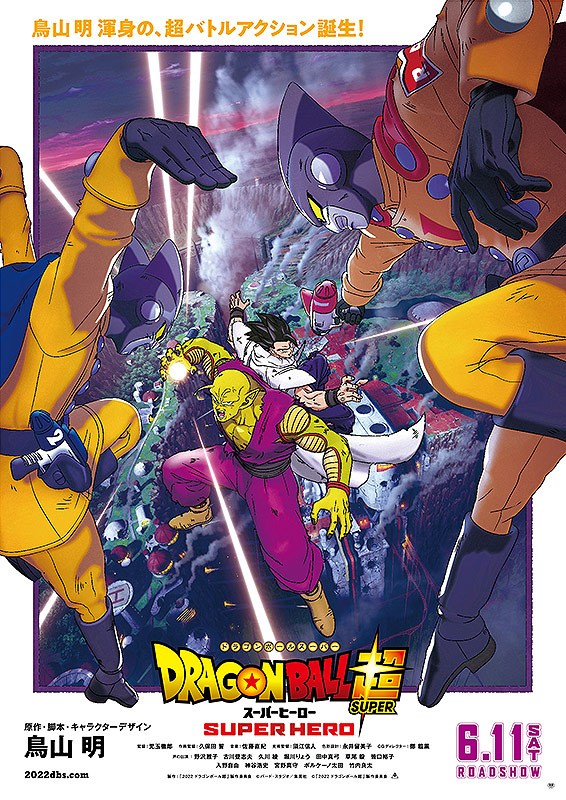

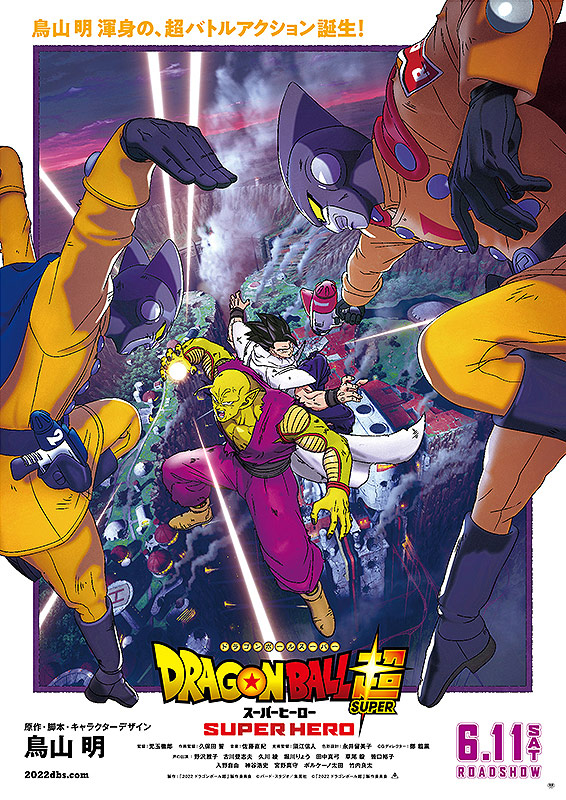

原作は「週刊少年ジャンプ」で連載された鳥山明よる人気マンガ。アニメ、映画だけではなくゲームも人気で、日本を代表する作品の一つ。俳優のティモシー・シャラメや、サッカー選手のメッシなどファンを公言する著名人も多く、世界中で愛されている。サウジアラビアに世界初となる「ドラゴンボール」テーマパークの建設も決定している。

子供時代にドラゴンボールを見て育った40代からの支持が高い。

15%

0%

8%

69%

8%

6%

原作は藤子・F・不二雄によるギャグマンガ。

2023年には最初のアニメ化から50周年を迎え、今もなお愛されている国民的作品。日本で『ドラえもん』を知らない人はいない。

ディズニーチャンネルでは、北米版のドラえもんを『DORAEMON』として放送している。

子供から大人まで国民的な人気が票にも表れている。

34%

0%

22%

11%

11%

22%

原作は諫山創によるマンガで、圧倒的な力を持つ巨人とそれに抗う人間たちとの戦いを描いたダーク・ファンタジー。

海外の評論家や専門家からの評価も高く、アニメや漫画としてのクオリティが高いと認められている。

全世代から支持されており、特に10代の票が多い。

43%

0%

29%

14%

0%

14%

2001年に公開されたアニメーション映画で、原作・脚本・監督は宮崎駿。

第75回アカデミー賞で長編アニメーション映画賞を受賞するなど、国内外で高い評価を受け、愛されているスタジオジブリを代表する作品の一つ。

このランキングでは特に60代からの票が多く集まっている。

14%

0%

0%

14%

0%

72%

原作は「週刊少年ジャンプ」で連載された高校バレーを題材にしたマンガ。

アジアを始め、世界でも人気を人気を得ている。今年2月に公開された『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』は、国内の興行収入100億円を突破。全世界の累計興行収入も200億円に達し、2024年を象徴する1作となっている。

特に10代20代の若い層からの支持が高い。

40%

40%

20%

0%

0%

6%

1979年に公開されたアニメーション映画。モンキー・パンチ原作のアニメ『ルパン三世』の劇場映画第2作で、宮崎駿の劇場映画初監督作品。

『ルパン三世』シリーズの中でも屈指の人気を誇り、不朽の名作と言われている。

40代以上の支持率が特に高い。

0%

0%

0%

20%

40%

40%

2024/8/13~8/20

KIQ REPORT

インターネット調査 ※自由回答

自分自身は熱心なアニメファンだと思う男女15~69歳

計379名

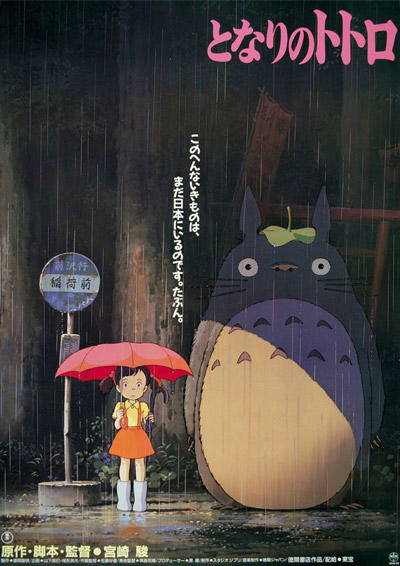

世界的に高い評価を受けるアニメ映画を数多く手掛けている、日本を代表するアニメーション制作会社。1985年に宮崎駿と高畑勲、プロデューサーの鈴木敏夫らによって設立された。主な代表作は「となりのトトロ」「千と千尋の神隠し」「もののけ姫」「風立ちぬ」「君たちはどう生きるか」など。

幅広い年齢層から多くの支持を受けている。

7%

12%

14%

21%

23%

23%

1985年設立。本社は京都府宇治市にあり、テレビアニメや劇場アニメの制作を中心に制作。独自の作風と高い技術力で、多くのファンから支持を受け続けている。主な代表作は「涼宮ハルヒの憂鬱」「けいおん!「響け!ユーフォニアム」「聲の形」など。

若年層を中心に幅広い年齢層から支持を得ている。

23%

4%

12%

15%

19%

27%

2000年に近藤光氏によって設立。作画、CG、背景美術、撮影などの工程を社内で一貫して行う体制を整えており、これにより高いクオリティの映像作品を生み出している。主な代表作は、「鬼滅の刃」「Fate」「空の境界」など。

幅広い年齢層から支持を得ている。

13%

7%

20%

27%

20%

13%

2011年設立。高品質な映像表現と多様なジャンルの作品制作で知られ、テレビアニメ、映画、CMなど幅広い分野で活動し、作画とCGを融合させた新しい映像美が特徴。主な代表作は、「呪術廻戦」「チェンソーマン」「この世界の片隅に」など。

幅広い年齢層から支持を得ている。

15%

8%

15%

38%

24%

0%

1972年設立。多くのオリジナル作品を手掛け、独自の企画力と高品質な映像制作で知られ、ロボットアニメやアイドルアニメなど、多彩なジャンルで成功を収めてる。主な代表作は、「機動戦士ガンダム」「ラブライブ!」など。

50代以上からの支持が多く集まっている。

0%

0%

3%

3%

59%

25%

1956年に設立された現存する中で最も歴史のある日本のアニメ制作会社。長年にわたり日本のアニメ業界を牽引し、多くの名作を生み出し続けている。主な代表作は、「マジンガーZ」「ドラゴンボール」「美少女戦士セーラームーン」「ONE PIECE」など。

若年層を中心に支持を集めている。

30%

10%

0%

30%

0%

30%

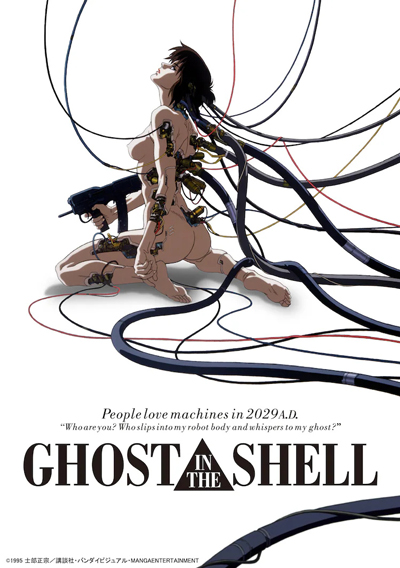

1987年設立。高品質な映像と独創的な作品で知られ、特にSFやサスペンスジャンルで高い評価を受けている。国内外のマーケットに向けて、企画から制作まで一貫して行う体制を持ち、ワールドワイドな展開を積極的に推進している。主な代表作は、「攻殻機動隊」「PSYCHO-PASS サイコパス」「ハイキュー!!」など。

特に50代から多く支持を集めている。

0%

0%

0%

22%

56%

22%

1979年設立。独自の演出力と作画力で、キャラクターの心情や行動にリアリティを持たせることを重視しており、最新のデジタル技術を積極的に導入してハイクオリティな作品作りを目指している。主な代表作は、「うる星やつら」「幽☆遊☆白書」「NARUTO -ナルト-」「BLEACH」など。

幅広い年齢層から支持を得ている。

12%

0%

25%

25%

25%

12%

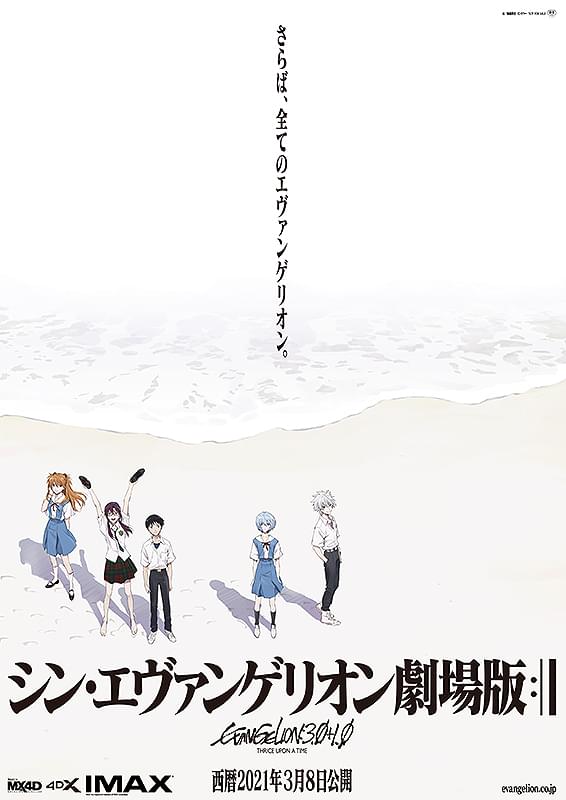

2006年に庵野秀明監督が設立した映像制作会社。自社企画のアニメーション制作を主軸とし、独自の世界観と高品質な映像表現で知られ、取締役には川上量生、鶴巻和哉、安野モヨコなど、多彩なクリエイターが名を連ねている。主な代表作は、「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」『シン・ゴジラ』『シン・ウルトラマン』など。

特に40代から多く支持を集めている。

17%

0%

0%

66%

0%

17%

1998年設立。アクションシーンの緻密な作画や、クリエイター主導の独自性の高い作風で知られている。2024年10月には制作部門を分離し、新たに「株式会社ボンズフィルム」を設立。制作体制の強化と作品の質向上を目指している。主な代表作は、「鋼の錬金術師」「僕のヒーローアカデミア」「モブサイコ100」など。

特に50代、60代から多く支持を得ている。

33%

0%

0%

0%

33%

33%

2024/8/13~8/20

KIQ REPORT

インターネット調査 ※自由回答

自分自身は熱心なアニメファンだと思う男女15~69歳

計379名

日本を代表するアニメーション監督であり、スタジオジブリの共同設立者。1979年に『ルパン三世 カリオストロの城』で初監督を務め、以降『となりのトトロ』『もののけ姫』『千と千尋の神隠し』など数々の名作を生み出した。『千と千尋の神隠し』はアカデミー賞を受賞し、世界的な評価を得た。緻密な作画と環境問題や人間関係を描く独自のストーリーテリングで多くのファンを魅了している。ミドルシニア層から高い支持を得ている。

4%

6%

14%

21%

27%

27%

日本を代表するアニメーション監督。2002年に『ほしのこえ』で監督デビューし、その独自の映像美と叙情的な物語で注目を集める。代表作には『秒速5センチメートル』『君の名は。』『天気の子』などがあり、特に『君の名は。』は世界的な大ヒットを記録。緻密な背景描写と青春をテーマにした物語で幅広い世代から支持されている。

19%

4%

22%

11%

15%

30%

日本を代表するアニメーション監督であり、スタジオカラーの設立者。1988年に『トップをねらえ!』で初監督を務め、1995年に『新世紀エヴァンゲリオン』を発表。革新的なストーリーと心理描写でアニメ界に革命を起こし、社会現象となった。その後、『シン・エヴァンゲリオン劇場版』『シン・ゴジラ』『シン・ウルトラマン』など実写映画も手掛ける。独自の演出スタイルと深いテーマ性で、多くのファンを魅了している。特にミドルシニア層から支持を受けている。

6%

6%

18%

29%

18%

24%

日本を代表するアニメーション監督であり、スタジオ地図の設立者。2006年に『時をかける少女』で監督として広く注目され、以降『サマーウォーズ』『バケモノの子』『竜とそばかすの姫』などのヒット作を手掛ける。現代社会や家族、成長をテーマにした感動的な物語が特徴で、独自の演出と人間味あふれるストーリーテリングで国内外から高い評価を受けている。 20代、30代から高い支持を得ている。

9%

27%

27%

9%

9%

18%

日本を代表するアニメーション監督であり、哲学的で独創的な作品で知られる。1983年に『うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー』で初監督を務め、以降『機動警察パトレイバー』『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』などの名作を手掛ける。特に『攻殻機動隊』はサイバーパンクの先駆的作品として世界的に評価され、後のSF作品に多大な影響を与えた。深いテーマと独自の映像美で、アニメ界の巨匠として広く認識されている。50代から強い支持を得ている。

0%

0%

22%

0%

56%

22%

日本を代表するアニメーション監督であり、ロボットアニメの革新者として知られる。1979年に『機動戦士ガンダム』を手掛け、そのリアルな戦争描写と深い人間ドラマでアニメ界に革命を起こした。以降、『伝説巨神イデオン』『重戦機エルガイム』『∀ガンダム』など、多くの名作を生み出す。独特の演出スタイルと壮大なテーマ性で、多くのファンに影響を与え続けている。シニア層から高い支持を得ている。

0%

0%

22%

0%

56%

22%

日本を代表するアニメーション監督であり、独自の映像表現と心理描写で知られる。1997年に『パーフェクトブルー』で監督デビューし、その後『千年女優』『東京ゴッドファーザーズ』『パプリカ』などの名作を手掛ける。現実と幻想を巧みに織り交ぜた独特の作風で、国内外で高い評価を得た。緻密な演出と深いテーマ性で、アニメ界に多大な影響を与えた伝説的な監督である。 特に50代から多く支持を集めている。

0%

0%

0%

0%

67%

33%

日本を代表するアニメーション監督であり、スタジオジブリの共同設立者。1968年に『太陽の王子 ホルスの大冒険』で初監督を務め、以降『火垂るの墓』『平成狸合戦ぽんぽこ』『かぐや姫の物語』などの名作を手掛ける。リアリズムを重視した緻密な描写と、深い社会的テーマを取り入れた作品で知られ、アニメーションの可能性を広げた革新者として高く評価されている。特に50代から多く支持を集めている。

0%

0%

0%

0%

67%

33%

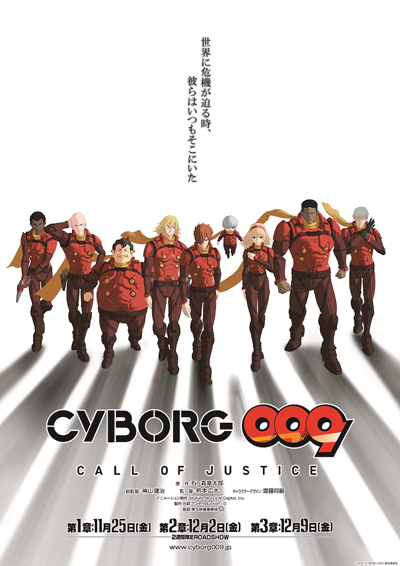

日本を代表するアニメーション監督であり、緻密なストーリー構成と社会派のテーマで知られる。2002年に『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』で監督デビューし、その後『東のエデン』『009 RE:CYBORG』『ひるね姫』などを手掛ける。近未来や社会問題をテーマにした作品が特徴で、巧みな演出と鋭い洞察力で国内外から高い評価を得ている。 40代と60代から支持を得ている。

0%

0%

0%

50%

0%

50%

日本を代表するアニメーション監督であり、独特の演出スタイルと実験的な映像表現で知られる。2004年に『月詠 -MOON PHASE-』で注目を集め、その後『化物語』『魔法少女まどか☆マギカ』『3月のライオン』などの話題作を手掛ける。斬新な構図やモチーフを多用した独特のビジュアル表現と、深みのあるストーリーテリングで、多くのファンから支持されている。特に20代、30代から多く支持を得ている。

0%

50%

50%

0%

0%

0%

2024/8/13~8/20

KIQ REPORT

インターネット調査 ※自由回答

自分自身は熱心なアニメファンだと思う男女15~69歳

計379名

原作は「週刊少年ジャンプ」で連載していた吾峠呼世晴による大人気マンガ。

2021年に公開された『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』の興行収入は400億円を突破し、日本の歴代1位を記録。

さらに45の国と地域でも公開され、全米興行収入ランキングでも1位を記録する大ヒットとなった40代を中心に幅広い年齢層から支持されている。

13%

16%

13%

26%

19%

13%

原作は「週刊少年ジャンプ」で連載中の尾田栄一郎による大人気マンガ。TVアニメは今年25周年を迎え、2022年に公開した『ONE PIECE FILM RED』はその年の日本興行収入1位を記録。実写版『ONE PIECE』(Netflix)は世界的にヒットを記録し、続編の制作が決定している。

全世代から幅広く支持を集めている。

11%

19%

19%

19%

16%

16%

原作は「週刊少年ジャンプ」で連載された鳥山明よる人気マンガ。アニメ、映画だけではなくゲームも人気で、日本を代表する作品の一つ。俳優のティモシー・シャラメや、サッカー選手のメッシなどファンを公言する著名人も多く、世界中で愛されている。サウジアラビアに世界初となる「ドラゴンボール」テーマパークの建設も決定している。

特に30代40代の支持が高い。

15%

0%

25%

45%

10%

5%

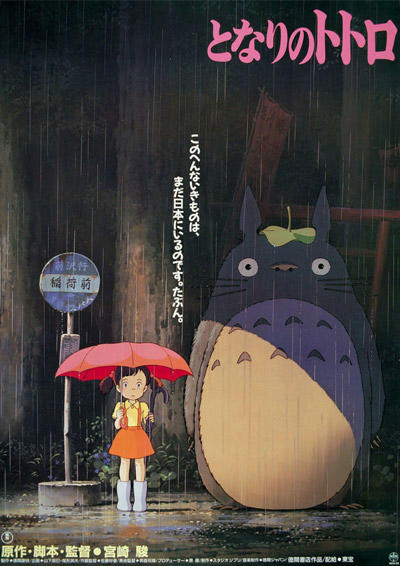

1988年に公開した宮崎駿監督のアニメーション映画。

1950年代の日本の田舎を舞台に、主人公の姉妹であるサツキとメイと、不思議な生き物「トトロ」との心温まる交流を描いた作品。スタジオジブリの代表作のひとつとして、世界中で高い評価を受けており、幅広い世代に支持され続けている不朽の名作。

ジブリ作品を見て育った20代以上から多く支持を集めている。

0%

12%

18%

18%

23%

29%

1979年に始まったアニメで、宇宙移民時代の戦争を描いたシリーズ。テレビアニメ、漫画、長編映画のほか、プラモデルなど幅広いメディアで人気を博すロボットアニメの金字塔。Netflixにてハリウッドで実写映画化されることも発表されている。

40代以上からの支持が多く集まっている。

0%

7%

13%

27%

40%

13%

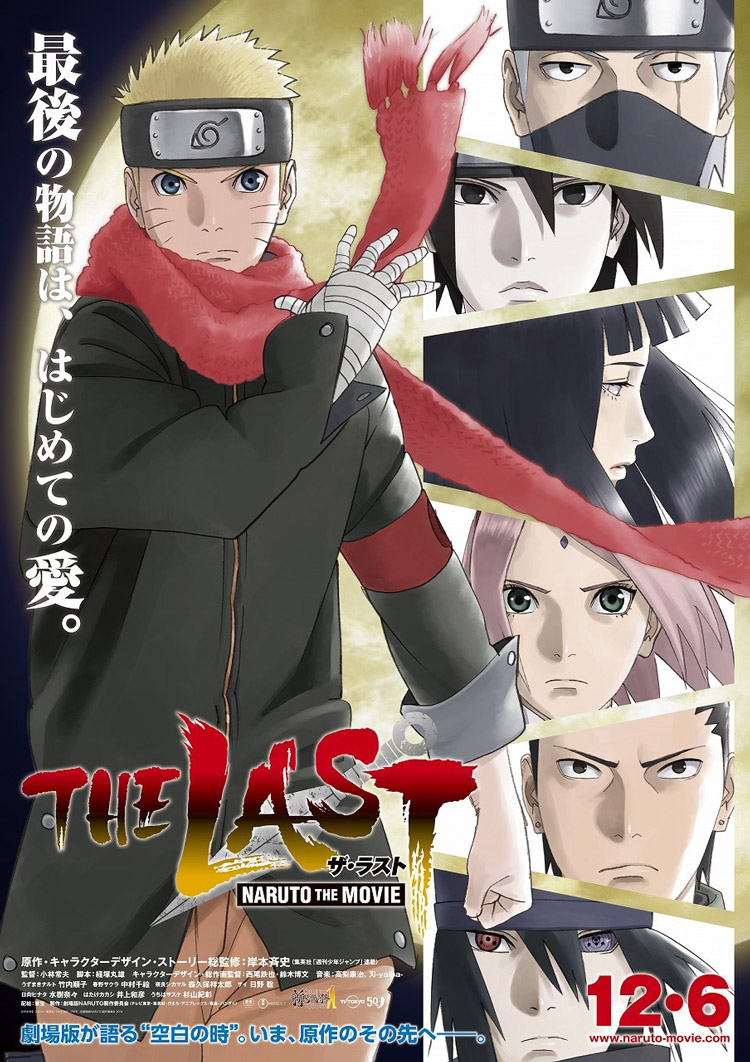

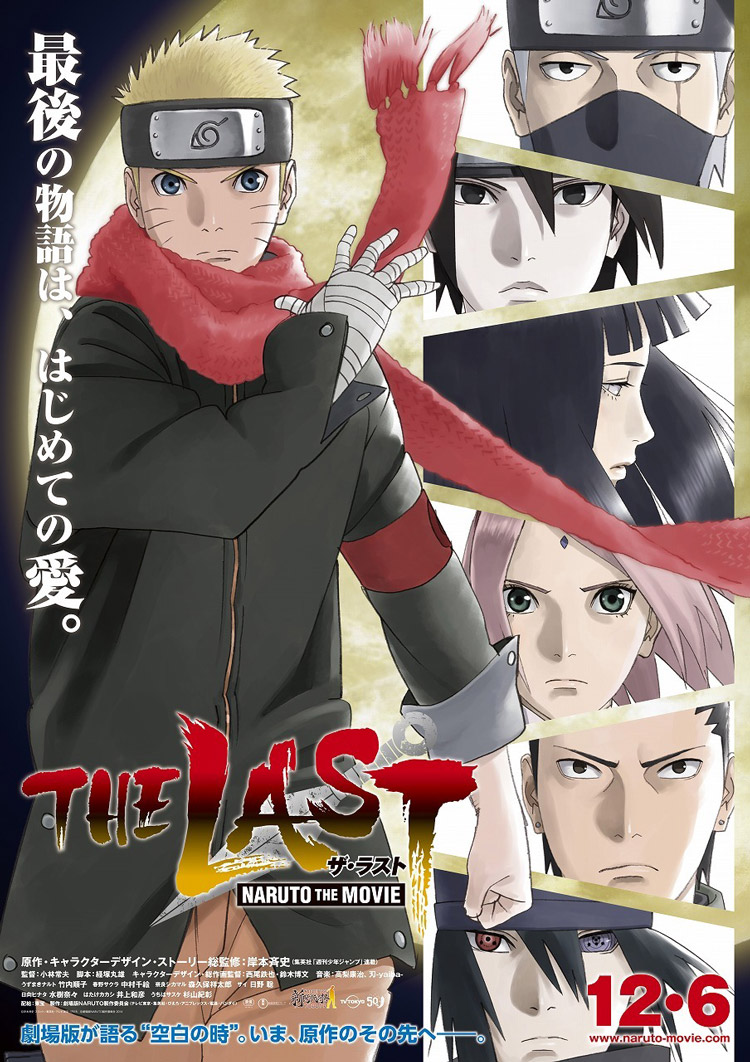

原作は「週刊少年ジャンプ」で連載された岸本斉史よるマンガ。 忍者が存在する架空の世界を舞台に、主人公・うずまきナルトの成長と冒険を描いた作品。国内外で非常に高い人気を誇り、アニメ、映画、ゲーム、キャラクターグッズなど、多岐にわたるメディア展開をしている。

10代、30代からの支持が特に高い。

31%

0%

46%

8%

15%

0%

2001年に公開されたアニメーション映画で、原作・脚本・監督は宮崎駿。

第75回アカデミー賞で長編アニメーション映画賞を受賞するなど、国内外で高い評価を受け、愛されているスタジオジブリを代表する作品の一つ。

30代以上からの支持が多く集まっている。

8%

0%

23%

15%

31%

23%

原作は諫山創によるマンガで、圧倒的な力を持つ巨人とそれに抗う人間たちとの戦いを描いたダーク・ファンタジー。

海外の評論家や専門家からの評価も高く、アニメや漫画としてのクオリティが高いと認められている。

特に若年層からの支持が多い。

28%

18%

18%

18%

9%

9%

原作は1994年から「少年サンデー」で連載中のマンガで、1996年よりアニメも放送している人気シリーズ。

サスペンス、推理、そしてアクションが融合した内容で、長年にわたり愛され続けている。毎年公開される映画も非常に人気があり、多くのファンに支持されている。

全世代から安定した支持を集めている。

20%

10%

10%

20%

10%

30%

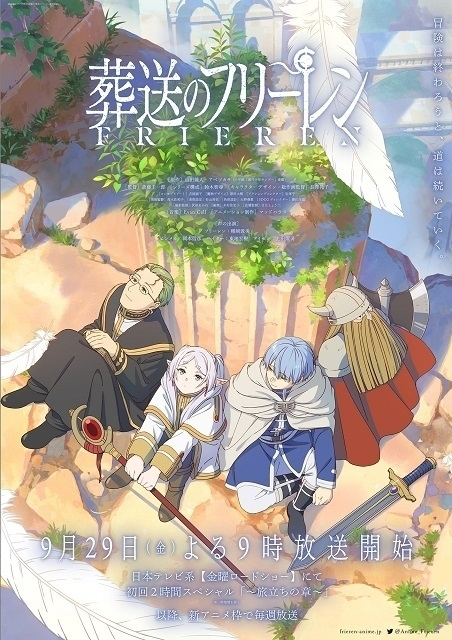

原作は「週刊少年サンデー」で連載中の山田鐘人、アベツカサによるファンタジー漫画。

単純な冒険やバトルだけでなく、生と死、時間、友情などを深く掘り下げた哲学的なテーマが魅力。アニメ化もされ、高い評価を受けている。

年齢層の高い世代から多く支持を集めているのが特徴的。

0%

12%

12%

12%

26%

38%

東京国際映画祭は、毎年10月に日本の東京都にて開催される映画祭。略称は、TIFF。

最高賞である “東京グランプリ”を選出するコンペティション部門への応募作品は2021年には113カ国・地域から1533本に上り、「アジア最大級の国際映画祭」へと成長している。

第37回目の今年の映画祭は、「東京から映画の可能性を発信し、多様な世界との交流に貢献する。」をミッションとし、審査委員長のトニー・レオンをはじめとして、世界各国から監督、俳優、プロデューサー、映画祭プログラマーや映画を学ぶ学生など多種多様なゲストをお迎えして、日本映画界との交流を図り、未来の人材育成や、女性への視座をテーマに上映を行います。そして、近年特に全世界の注目を浴びるのがアニメーション 部門です。

プログラミング・アドバイザー 藤津亮太アニメ―ション部門は、最新の注目作を上映する「ビジョンの交差点」で海外5作品、国内7作品の合計12作品を上映します。海外5作品は特定の地域に偏らないバラエティあふれるラインナップで、国内作品と併せ立体アニメーション、手描き作画、3DCGといった様々な表現スタイルを通じて、アニメーションの可能性を体感することができます。また今回はインディペンデントとメジャーの境界を越境する国内3作品もピックアップし、国内の新たな潮流にも注目します。レトロスペクティブは、今年放送50周年を迎え、日本のアニメ史に大きな影響を与えた『宇宙戦艦ヤマト』を取り上げ、1977年公開の大ヒット作・劇場版を上映します。

【第37回東京国際映画祭】映画『きみの色』トークイベント/山田尚子監督が語るアニメーションの魅力「作り物なのに生きているように見える。トリッキーな部分に美しさを感じる。」

10月28日から開催中の第37回東京国際映画祭。二日目にあたる本日、第26回上海国際映画祭のアニメーション最優秀作品賞を受賞し、『けいおん!』や『映画 聲の形』で知られる山田尚子監督の最新作『きみの色』が上映され、山田監督によるトークイベントが上映後に行われた。

本作は、思春期の少女たちが向き合う自立と葛藤、恋模様を、絵画のような美しい映像でつづったオリジナルアニメーション映画。主人公トツ子は子供のころから、うれしい色、楽しい色、穏やかな色など、人が様々な「色」で見える。そのことについて聞かれると、山田監督は「色が見えると言うよりは感じるというもの。特殊能力ではなく、世界の見方、ルールとして描きたくて、トツ子の場合は色だった」とし、続けて「誰でも何か人と会ったときに、無意識に感じる第六感みたいなものがあるかなというふうに思っていたので、それを今回、色として描いてみようと思いました」と語った。

『映画 聲の形』や『リズと青い鳥』など山田作品はこれまで二人の関係性を描くことが多かったが、本作ではメインキャラが三人になっている。そのことについて山田監督は、「2人の場合はお互いに見る視線を描いていくことができたんですけど、3人になった途端にその関係性がとてもどんどん発散していくような感覚になって難しかったです」と苦労を語った。

三人それぞれのキャラクターについては「3人とも自分の悩みを自分の中でどうにか解決しようとしてしまうというか、何か人のせいにしたりとかできない」子供たちとして描いたという。

その内の一人で、自分を育ててくれた祖母にとある秘密を隠している“作永きみ”について「特にその思いが強いかなと思います。なので、この作品における大きなテーマにも近いんですけど、敵が自分の中にいるというか、罪だったり嘘だったり、その内面と戦っている子、それがすごく強く出ているキャラクターかなと思います」と話す。自分の好きな音楽と、親に期待されている医者の二つの道で悩む“影平ルイ”については「自分の好きになったものと、自分が進んでいかなければいけない道が同じではない場合、そこにやっぱり戦いがある。あとその好きなことを言ってしまうことによって、家族を傷つけてしまうっていう思いもあるので、そこでさらに自分の中で自分を責めてしまうというところがある」とし、主人公の“トツ子”については「彼女が持っている本質的な部分っていうのはすごくポジティブなものというか、明るいものだと思うんですけど、やはり個人的な悩みだったり挫折だったりっていうのは、とても深く残る。それを自分の中で消化しようとするからこそ、人に対して何かをぶつけるわけでもない。自分が悩んでいることを人が感じたら、その人傷つけちゃうって思うと思うので、そういうバランスで描いていこうと思いました」と、監督として深く考えながら演出をしたと明かした。

本気でキャラクターや作品作りに向き合う山田。いい映画を作る秘訣はスタッフとの関係性の築き方とし、「やっぱり空気とか、その場にある色とかをみんなで確認したり、こういったものを描きたい、一体この作品は何を書こうとしているのかっていうのを、なるべくたくさん共有していくことがとても大事だと思っています。」と笑顔を見せた。

チェコのアニメーション作家、ヤン・シュバンクマイエルのファンであることを聞かれると、「『悦楽共犯者』(Conspirators of Pleasure)を見て、私は生きていていいんだと思いました」とアニメーションに興味を持ったきっかけであることを明かし、「自分を鼓舞するための勇気みたいな立ち位置 」と語った。

最後にアニメーションという表現の強みを聞かれると、「作り物なのに生きているように見えるのが面白い。そのトリッキーな部分にすごく美しさを感じるし、そこが自分がとてもアニメーションに魅力を感じているところです」とアニメーションへの大きな愛を見せイベントは終了した。

© 2024"THE COLORS WITHIN"FILM PARTNERS

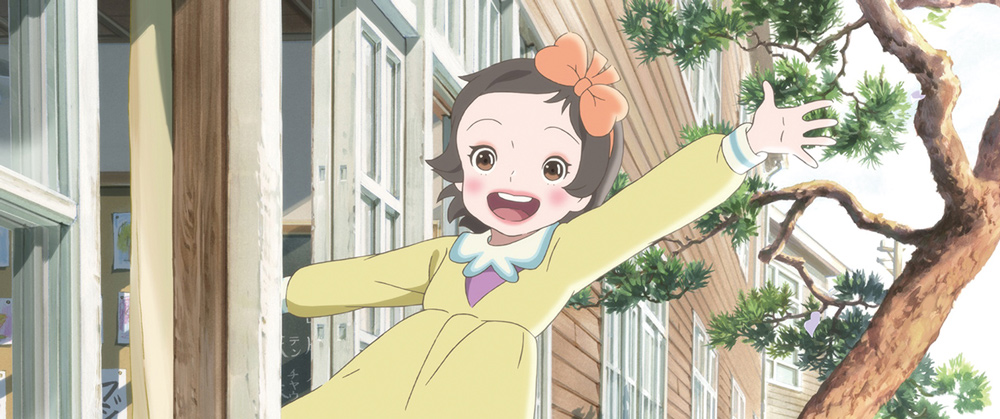

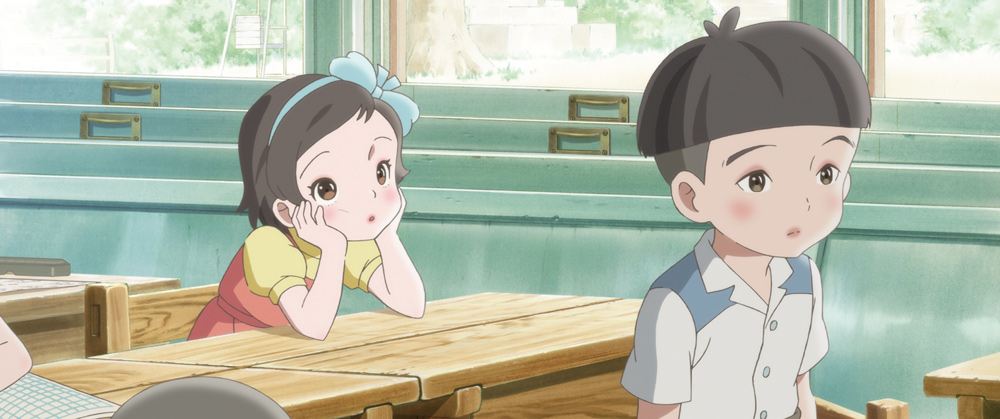

【第37回東京国際映画祭】藤津亮太が語る映画『窓ぎわのトットちゃん』の魅力「注目すべきは演出装置としての“窓ガラス”」

11月1日、現在開催中の第37回東京国際映画祭にて、黒柳徹子氏の自伝的小説をアニメーション化した映画『窓ぎわのトットちゃん』の上映が行われ、東京国際映画祭プログラミング・アドバイザーを務めたアニメ評論家、藤津亮太氏が同作を解説するトークショーを行った。

1981年に出版され、800万部以上の大ベストセラーとなった原作の「窓ぎわのトットちゃん」には、当時から映像化のオファーがあったものの、黒柳氏は重要な登場人物であるトモエ学園の小林校長先生を演じられる役者がいないことを理由に断ってきたという。それが、2016年頃、当時『映画ドラえもん 新・のび太の日本誕生』を監督していた八鍬新之介監督が同作を手にとったことがきっかけで映像化の話が進んだという。

当時子どもが生まれ親になった八鍬監督は、国内外でおこる戦争や事件など子どもが不幸になる報道を見る中でこの先の社会を案じ、現実とリンクしながらも明るさを感じられる作品を作りたいと思い、その中で出会ったのが「窓ぎわのトットちゃん」だったという。企画提案後も黒柳氏と綿密なやりとりを重ねてプリプロダクションを進めていき、7年越しの劇場公開となった。

本作のキャラクターデザイン・総作画監督を務めたのは金子志津枝氏。キャラクターデザインのベースは、昭和初期に発行されていた子ども雑誌のイラストを意識しながら、彫刻家の舟越桂氏の作品がもつ立体感を加えるという方針で制作された。日本のアニメーションではあまりない、キャラクターの唇に赤い色が入っているのも、子ども雑誌からヒントを得た手法だという。

続く背景美術の紹介では、美術設定を担当した矢内京子氏が、昭和初期の建築様式の知識に加え、ロケハンや黒柳氏が提供した資料を踏まえ、さまざまな空間を緻密に設計。そこに美術監督の串田達也氏が色を使って光や空気の感じを加えていったという。

藤津氏は、中でもぜひ“窓ガラス”に注目してほしいと語り、ていねいなディテールに支えられた結果、戦中から戦争末期に向かって変わっていく街の風景がとてもリアリティーをもって観客に迫ってくることになったと話した。

トットちゃんを軸とした子どもの視点で描く本作では、大人の世界でおきている大きな変化も子どもにとっては日常のちょっとした変化や違和感でしかない。そのあたりのバランスを表現する方法として、大人の世界をふと垣間見てしまうシーンはあえてガラス越しに描いており、そのバランスのとり方も見どころだという。

一方で、子どもらしい想像力をアニメーションならではの表現の自由で豊に表現しているシーンもあり、リアリティーのあるシーンとアニメーションらしい想像力溢れるシーンという振り幅とその両立が本作の魅力のひとつであると語った。

©黒柳徹子/2023映画「窓ぎわのトットちゃん」製作委員会

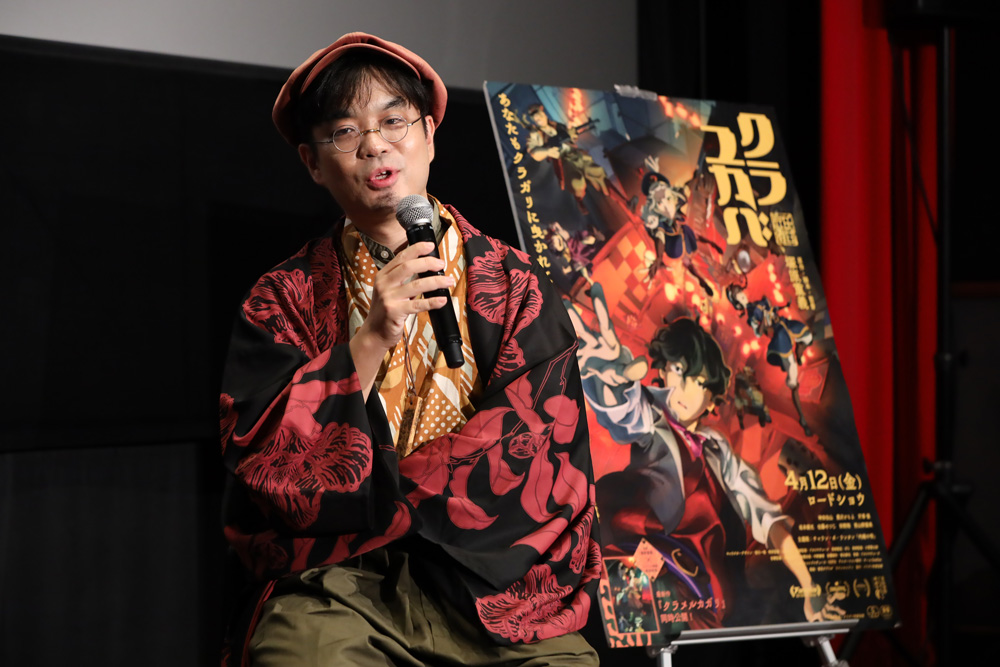

【第37回東京国際映画祭】塚原重義監督、映画『クラユカバ』主演・神田伯山起用について振り返る「作品の時間の流れが止まる気がして説明口調が嫌い。講談調に流れるように言ってもらいたかった」

11月2日、角川シネマ有楽町にて『クラユカバ』のトークショーが開催され、監督・原作・脚本を務める塚原重義が登壇した。

塚原監督はバンド「SEKAI NO OWARI」の舞台設計やアニメ制作に携わるなど、長年個人映像作家として活躍してきており、本作『クラユカバ』が初の長編アニメーション映画となっている。同作は集団失踪事件の謎を追って地下世界「クラガリ」に足を踏み入れる私立探偵の活躍を唯一無二のレトロな世界観で描いた作品で、昨年のファンタジア国際映画祭の長編アニメーション部門で観客賞・金賞を受賞している。

本作は「クラガリ」というレトロな地下世界を舞台にしている。その舞台設定について塚原監督は「自分は東京出身で、東京という街の歴史について興味を抱いた時期があった。本作は東京北区王子をモチーフにしている。自分が思う架空の東京を強く意識してますね。」と語り、さらに「東京の地下鉄が好き。地下鉄って身近で行ける異界なんです。馬喰町駅とかすごいんですよ。やたらと地下水が沸いてて、そこら辺に水が滴ってる。こんな場所が東京中央区にある。手軽に行ける異界は地下だと思って使っていった」と地下世界を選んだ理由を語った。

こういった舞台設定があって、その上でストーリーを考えたという。塚原監督は「今回は地下を冒険する話にしようというのが大前提。そこから地下世界冒険作品って、どんな作品があるか調べた。日本神話の黄泉比良坂とか。あれは死者や過去にいなくなった人を探す話で、そこを一つのモチーフにしようと思った」とコメント。さらに「この作品は構想期間が長かったんですけど、なかなか企画が成立しなかった。企画書を持ち込んでも断られ続ける。そんな閉塞感のある日常というのを主人公に込めた。それで壮太郎が生まれた」と、この作品の制作過程の中で主人公・壮太朗というキャラクターが生まれたことを語った。

そんな壮太朗を演じたのは「最もチケットが取れない講談師」と言われる六代目・神田伯山が務めた。このキャスティングについて塚原監督は「壮太朗の声は迷ったんですよ。話の展開上、壮太朗はとにかくセリフが多くなる。なおかつ探偵役なので説明口調が多くなるんです。でも僕は説明口調嫌いなんですよ。その瞬間だけ作品の時間の流れが止まる気がして。ただそれを講談調に、流れるように言ってもらえたら何とかなると思った」と、神田伯山起用について振り返っていた。さらに壮太朗のキャラクターについては「実は構想初期はいなかった。タンネ(黒がねの装甲列車の指揮官)の方が、長編を作ろうと思った時からいた。壮太朗のキャラが出てきてからも、当初はあくまで視点役でだいぶキャラが薄かったですね。だけど製作の過程でもう少し主人公を強くしていこうとなった」と語った。

本作の製作過程について聞かれると「まずは中心となるプロットを先に完成させて、そのあとはいきなりコンテ作りだった。その段階で、ここは尺があった方がいいという部分は、積極的に掛け合いとかを入れていくという作り方をしました。普通のアニメってコンテを最後まで完成させてから作り始めるんですけど、今回はコンテを作りながら、作品を仕上げていった。だから製作チームの作業がコンテに追いついてくると、コンテ最後まで終わってないからどうしよう・・・って作り方でした。よくない作り方なので皆さんマネしないでください(笑)ただ、この作品ではその作り方で良かったと思います」と振り返っていた。

さらに、本作では操画監督という珍しいクレジットが出てくるが、それについては「これは僕の造語なんです。簡単に言うとフラッシュアニメーションで、自動中割ではないけど、自動中割的なことをやって、なるべく少人数で作り上げるための役割。アニメ業界は人手不足なんで・・・集まってくれたスタッフだけでなんとか作り終えきれる手法って、これしかないと思った」と語った。

本作が初の長編アニメーション映画となった塚原監督。本作はミステリー的な要素も含まれているが、それについて「本来は幻想文学的な作品にしようと思ってたけど、商業的にも成功させるにはミステリー仕立てにした方が良いということで、ミステリー要素を足したんです」と振り返った。

最後に次回作について聞かれると「今回初めて長編映画を作ってみて、観客に伝わることと、伝わらないことが分かってきたので、それを踏まえて、また映画を作りたいです。異界巡りはまたやりたいんですけど、よりエンタメに振り切った作品を作りたいですね」と、次回作への意欲を語りイベントは締めくくられた。

舞台挨拶イベントの模様はこちらをチェック(通訳あり)

©Shigeyoshi Tsukahara/KURAGARI Production Committee

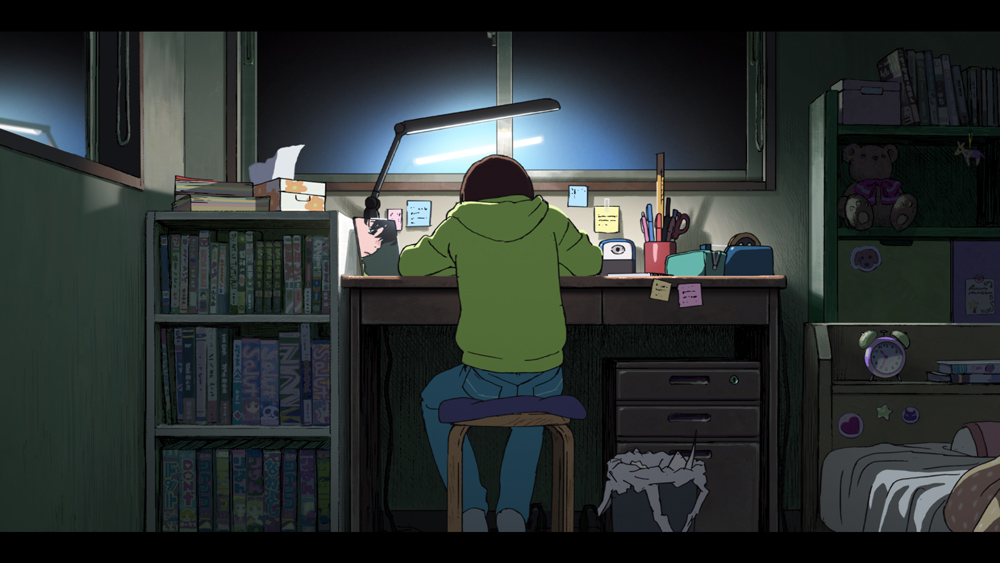

11月2日(土)、現在開催中の第37回東京国際映画祭のアニメーション部門で「ルックバック」が上映され、監督、脚本、絵コンテ、キャラクターデザイン、作画監督を担当した押山清高、そして声優として藤野役を演じた河合優実と、京本役を演じた吉田美月喜が登壇。

興行収入20億円突破した大ヒットを記録している本作。周りの反響を聞かれると、河井は、今までの映画とは違う反響があると、間口が広がっている実感を語った。また、国外での上映にも触れ、アメリカの知り合いからの連絡があったり、大反響を肌で感じている、と喜びを口にした。

吉田は、自身のSNSに海外の方からさまざまなコメントが届いていること、先日中国で公開した際に、ちょうど中国にたまたまいた父が現地で見に行ってくれたと世界に広がっている嬉しさを語ったとともに、海外の皆さんにも口コミで伝わっていること、そして日本アニメの可能性を実感したようだった。

押山監督は、先日LAに赴いた際に、アニメ業界関係者に向けた試写会の中で、見終わった後、多くの方が列をなして映画よかったと伝えてくれた経験を語り、アメリカのクリエイターに届いたという実感を得たようだった。

キャラクターデザインも担当されている押山監督は、実際に絵を描いている時に、声のイメージをどのぐらい持っていたのか?という質問に、声が鮮明に頭の中で流れているほどイメージしていなかったが、オーディションで河合、吉田ともに実際に二人の声を聞いてみて、自分のイメージにピッタリだったり、さらには自分の想像を超えてきている声や芝居だったと、二人を選んだ時の心境を語った。

今回初めて声の演技に臨んだ河合、吉田だったが、お互いの印象を聞かれると、河合は、同じブースで収録した際に、マイクに立つ吉田の後ろ姿から伝わっている気迫や熱い想い、そして一生懸命さに勇気をもらったと語った。吉田は、河合が同じく声優初体験だったにも関わらず、引き出しが多く対応力が高いところに触れ、河合と彼女が演じている藤野というキャラクターとシンクロしたようだった。そして河合が吉田を見て感じた「一生懸命さ」というのが演じた京本というキャラクターと自身が共通する部分だと語り、河合と吉田がそれぞれのキャラクターを演じたことに運命を感じたようだった。

想いが詰まった原作の映画化について聞かれた、押山監督は、原作者の藤本タツキさんが、自分のために書いた原作だったから、この映画は、自分自身のために描いた映画にしようと、その想いを映画の中に載せて描いたと熱い気持ちを語った。

大ヒットを記念して監督へ花束の贈呈がされ、河合からは、この作品が自身の大きなモチベーションになったこと、参加させてもらったことへの感謝を伝えた。吉田からは、自分の声に自信を失くしていたところ、本作が自身を肯定してくれたような気がしたこと、この作品、そして仲間に出会えたことへの感謝の気持ちを伝えた。

舞台挨拶イベントの模様はこちらをチェック(通訳あり)

©TATSUKI FUJIMOTO/SHUEISHA ©2024 Look Back Film Partners

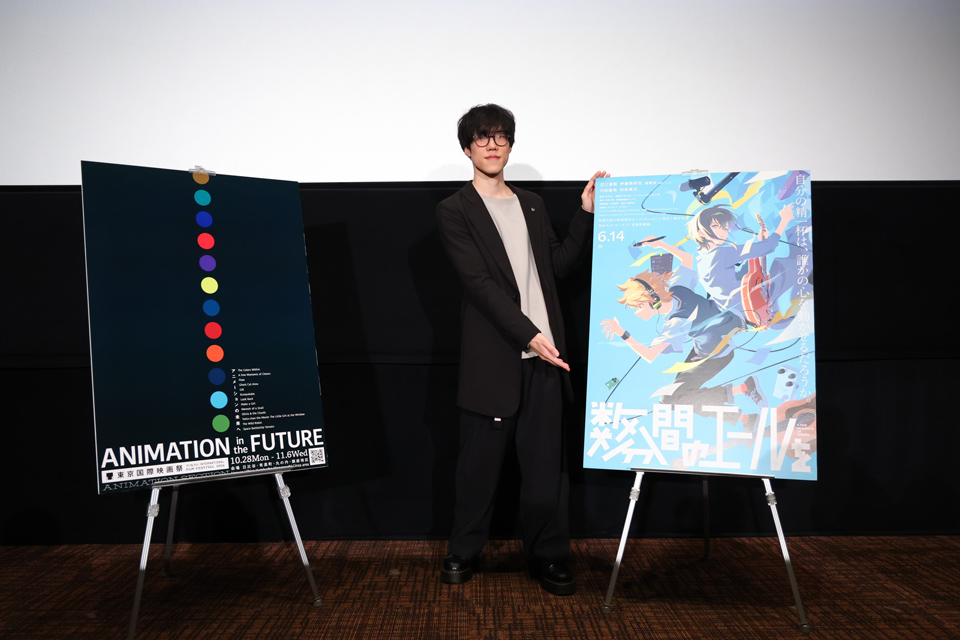

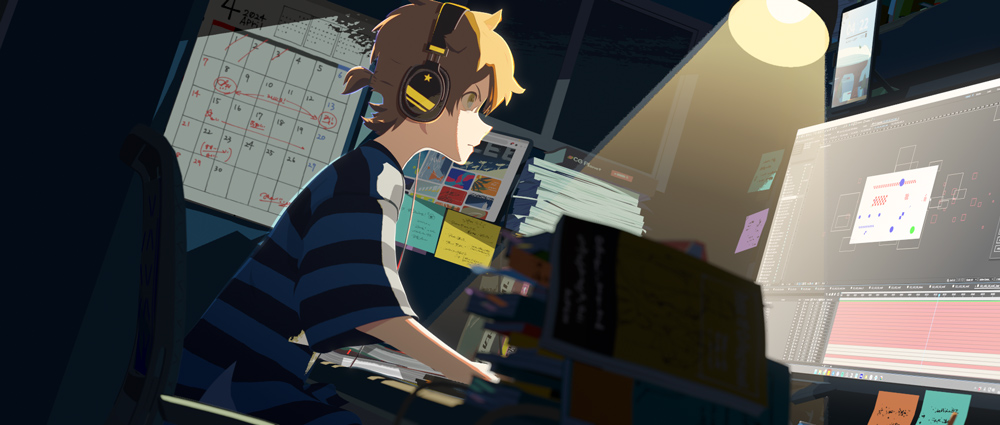

【第37回東京国際映画祭】『数分間のエールを』トークショー/ぽぷりか監督「30年分の人生喰らえ!っていう感じで作ってしまった。」

11月3日(日)、第37回東京国際映画祭にて『数分間のエールを』のトークショー付き上映が行われ、監督のぽぷりかと、インタビュアーとしてアニメ評論家の藤津亮太が登壇した。

本作は、ヨルシカのMVなどを手掛けてきた映像制作チーム「Hurray!」の3名、ぽぷりか・おはじき・まごつきが初の劇映画として担当した作品。MV制作に没頭する高校生・朝屋彼方は、ある日ストリートライブをしていた織重夕に出会い、「この歌のMVを作りたい」と熱い想いを抱くようになる。

まず、今まで作ってきたイラスト的なデザインで劇映画を作ることに不安はなかったか、藤津に問われたぽぷりか監督は「めちゃめちゃありました」とコメント。また、コンテはキャラクターの表情やどのくらいの引きの画かわかる程度のとてもシンプルなもので「ジブリのような緻密なものとは対極にあるコンテだと思います」とし、「コンテをもとに全部作ってみて、最後にレイアウトを直すような作り方をしています」と答えた。

さらに、コンテの作り方はMVと劇映画は「全く変わらない」と話し、「シーンが連なっていくだけなので、極端なことを言えば、MVを20個繋げていくようなものだと思って作っていました」とMV作りに長けている監督ならではの考え方も明かした。

そして光と影を使った印象的な演出の話になると、「可能な限り、先生(織重夕)は逆光で、彼方は順光にしていました」と気を付けていたことの一例をあげ、具体的には「職員室で一回も座っていなかったけど、先生が座ったら逆光になるようにしていました。もう一個は、上手に向かっていると未来に向かっている表現で、その逆は過去に向かうという意味合いがあるんですけど、それも意識したくて。彼方はずっと下手から上手に向いているし、先生はずっと上手から下手を向いているように意識しました」と語った。さらに、彼方の友人・外崎大輔のスケッチブックが影の中に入っているシーンも「人の目に見えるところではないけれど、これだけの努力を……っていうのがやりたくて」と光を当てていなかった理由を話した。

“モノづくり”がテーマの映画の中で、MVを扱ったことについては「字書きさんとかのお話にしようとも思っていたんですけど、聞いただけの言葉にしか絶対ならないんです」と語り、恥ずかしくはあるが自分自身のストーリーをベースに作ったとのことだ。

そして声のイメージについては、テープオーディションの際に「自分の中に元々(イメージとして)あった声で、そのままはまっていきました」とし、「劇伴があってどこで入ってくるか、セリフをどこで言うかは自分で決められるので、音楽を作っている気持ちでやっていました」と劇映画ならではの楽しさを振り返った。

最後に、劇映画を作ってみて自信がついたところはあるかと聞かれると「30年分の人生喰らえ!っていう感じで作ってしまったので、次同じようなものができるのかなっていう思いはありますね」と話しつつも、「『やってくれ』って言われて面白イなって思ったらやれると思うし、その時に今回みたいな演出ができる自信はあります」と自身の力強い確信ものぞかせた。

舞台挨拶イベントの模様はこちらをチェック(通訳あり)

©「A Few Moments of Cheers」Production Committee

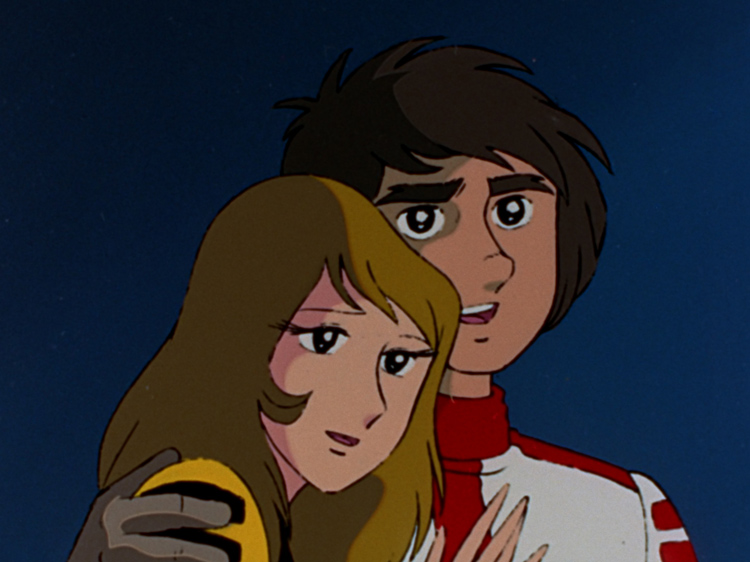

【第37回東京国際映画祭】『宇宙戦艦ヤマト 劇場版 4Kリマスター』森雪役 麻上洋子が当時を振り返る「私にとって森雪はすごく大きい存在」

11月4日(月)、第37回東京国際映画祭にて、アニメーション部門作品『宇宙戦艦ヤマト 劇場版 4Kリマスター』の上映が行われた。

1974年にTV放送が開始され、日本におけるSFアニメの金字塔であり、アニメそのものの在り方を変えたともいわれる『宇宙戦艦ヤマト』。この日はTVシリーズ総集編として1977年に公開された『劇場版 宇宙戦艦ヤマト』の4Kリマスター版の上映とあり、上映に先立ってヒロイン・森雪役の麻上洋子が舞台挨拶に登壇した。

登壇するや、50年前と変わらぬ声で「古代くん」と観客に語り掛けた麻上。「ヤマト大好きな皆さま、そして森雪を応援してくださる皆さま、私の心の古代くんたち。本当にありがとうございます。初代・雪のキャラクターボイス、麻上洋子でございます」と挨拶すると、会場は大きな拍手に包まれた。

麻上は”声優に憧れて声優になった最初の世代”ともいわれており、小さいころから「鉄腕アトム」や「ムーミン」などのアニメが大好きだったという。

「声優になれば(アトムの声優の)清水マリさんに会えるんじゃないかと思いましたし、自分で声を出してみて、できるんじゃないかと思ったんです。でも声優になる方法がわからなくて…」と志望のきっかけを説明。そして「私の高校卒業と同時に、日本初の声優養成学校ができたんです。その学校にアニメ業界の方が教師として来てくださって。卒業してすぐに『ゼロテスター』(1973年)のリサ役をいただきました。その録音をしているとき、別のスタジオから出てきたのが清水マリさんだったんです(笑)。」と憧れの人に会えたエピソードを披露してくれた。

新人声優がヒロイン・森雪を演じるということ

それからすぐに麻上は『宇宙戦艦ヤマト』森雪役をオーディションで獲得する。麻上演じる森雪は、主人公の古代進と恋仲になっていくヒロイン。第1作時の森雪は18歳の設定で、演じた麻上とも同世代だ。「嬉しかったです。アニメのキャラクターの声をやりたい、それも主役をやりたいと思っていましたから。現場は年上の方々ばかりで緊張の連続でした。のちに永井一郎さんに『あの時の洋子は座ることもできずに、壁に張り付いて先輩たちをじっと見てたよね』って言われたことがあります(笑)。私が座って椅子の音がキュッて鳴ってしまうことも申し訳なくて、自分の存在を消していました」と新人だった収録当時を振り返る。さらに「当時は私の世代の声優がほとんどいなかったんです。なので、私は演じない方がいいと思いました。自分が感じる想いを乗せれば、今の声のままでいいんじゃないかと。すると田代監督もそのままやってくれればいいよと言ってくださって。なので勇気をもって最後まで貫き通しました」。

麻上にとって緊張の『宇宙戦艦ヤマト』収録現場だったが、主人公・古代進役の富山敬とのエピソードを聞かれると「敬さんは本当に優しかったです。私はさっきも言ったように座ることもできなかったんですが、洋子ほらここが空いてるよ。座りなさいって、敬さんはいつも私に座る場所を与えてくださいました。でも(土方役の)木村幌さんは厳しくて、洋子、マイクの前に立ってから椅子に座るまでは女優のつもりでやらなきゃだめだよと、言われていました(笑)」。

あれから50年、当時の「もちろん楽なお仕事ではなかったですが、思い返すと私の中では、森雪は「古代くん」しか言ってない(笑)。でもそれは私がきっと下手だからだろうって思ってたんです。でもこうやって再上映していただいたものを見ると、こんなにしゃべってたの?って思います。(今日上映する)劇場版はテレビシリーズからセリフを録音しなおしているんですが、改めて見るとたしかにテレビシリーズとは少し違うんですよね。でも取り直したということを全然覚えてないんです(笑)。だから自分の声にびっくりしたりしてます」

麻上洋子にとっての森雪という存在とは

そんなヤマトのヒロイン・森雪、という存在は麻上のキャリアにとってどういう存在だったのだろうか。「たくさんファンレターをいただいたのはとっても嬉しかったです。でも宛先は私じゃなくて雪ちゃんなんです。当時はその違いに迷ったこともありました。私は私、いろんな役をやりたいのにって。そう思った時代はあったと思います」と人気作のヒロインの声優ならではの気持ちを明かす。そして同時に「私にとって森雪はすごく大きい存在です。近年特にそう思うんです。こうやって40周年50周年と愛される、すごくいい作品に出会わせていただいて、私は恵まれているなと思います。多くの個性的な先輩たちがいて、そのお芝居の濃さがこの作品を深くしていると感じています。そのスタジオにいられたことは本当に私にとって大きかったですね」。

そして最後に「今日は皆さんにあえて本当にうれしかったです。ずっと繋がってるんだなという気持ちにさせてくれます。だからもうちょっと生きてみようと思いました(笑)。あちら側に逝ってしまった先輩方も多いですけれど、まだ元気な人もいっぱいいます。これから上映される『宇宙戦艦ヤマト』というべ-スがあって、今の新しい『ヤマト』があります。その新しいヤマトの中で、いつかなにかで声を出すことができたなら嬉しいなと思っています。みなさんずっとヤマトを応援する気持ちを持ち続けてくれたら嬉しいです。今日はありがとうございました」と舞台挨拶を締めくくった。

舞台挨拶イベントの模様はこちらをチェック(通訳あり)

©東北新社/著作総監修 西﨑彰司

【第37回東京国際映画祭】映画『メイクアガール』トークイベント/安田現象監督「本当に出来上がるのかなというところからのスタートでした」

第37回東京国際映画祭のアニメーション部門で11月5日『メイクアガール』のプレミア上映が実施され、安田現象監督、声優の種﨑敦美が上映前にトークを行った。

本作は、SNSの総フォロワー数600万超を誇るアニメ作家・安田現象による劇場アニメプロジェクト第1弾。原作、脚本、監督など、ほぼ全てを安田監督が担当し、人々の生活をサポートするロボットが普及した近未来を舞台に、天才的な頭脳を持つ水溜明と、彼によって生み出された人造人間のカノジョ“0号”の葛藤を描く超新感覚サイバーラブサスペンス。

映画が感想し、ついにお披露目となった事について、0号を演じた種崎は「アフレコがだいぶ前で、やっとお客様に観て頂く日が来たという気持ちです。監督の思いがこもった映画を観ていただけるのは嬉しいですし、心待ちにしていた方も沢山いらっしゃると思うので早く観て頂きたいという気持ちです」と笑顔でアピール。安田監督は「チームで作ったと言っても、4人のアニメーターと3人のモデラーというなかなかの人数で90分の作品を作ったので、本当に出来上がるのかなというところからのスタートでしたが、本当に出来上がるもんなんだなと自分自身で驚いています。上映直前ですが、今さら安心感と脱力感を感じております。」と心境を語った。

本作が生まれた経緯を訊かれると、安田監督は「いつもコンセプトから作るタイプでして。今回は自分がニートしていた時期に、人と関わりたくないけれど、人間関係にはなんらかの形で触れたいという矛盾した願いを抱えていた時に、思考実験で言葉遊びとしていたのが始まりです。」と話す。「“科学的に友達を作ったら?”みたいなワードが出た時に、これは作品にしたら転がりそうだなと思い、広げていったのが本作の元になったショートアニメ「メイクラブ」です。映画にするあたり、ショートアニメから映画として語りたいところを改造して作り上げました」と創作の経緯を明かした。

人造人間を演じる上で意識していたこに関して種崎は「データや記録はインプットされているんですけど、動き出してからの経験とかはまっさらな状態だから、生まれたばかりの子供のような感じなのかなと。そこから人と触れ合って観察して成長していくことを思いながら演じました。まっさらな状態から成長していくキャラクターなので、成長していくのは実際にアフレコ現場に行って、他の役者さんと掛け合いをしながら成長していこうという思いでした」と役にどうアプローチしたかを解説した。

さらに種﨑は、収録の休憩中に安田監督に役への質問をし際のエピソードを披露。質問への回答後に安田監督から「この現場で色んなことを学ばせていただいております」というニュアンスで「ありがとうございます」とお礼を言われたことに、常にアンテナを張って、自分の作品のために貪欲に吸収しようとする姿勢が印象に残っているという。安田監督も、種﨑からの質問を受けて、「キャラクターの作り方を側から見ることが刺激になりました。こうして声や芝居の側面から表現って開拓できるんだなと勉強になり、今後のショートアニメなどに生かしていけると思いました」と語り、壇上で種﨑にあらためて「ありがとうございました」と感謝していた。

舞台挨拶イベントの模様はこちらをチェック(通訳あり)

©Yasuda GenshoXenotoon・MAKE A GIRL PROJECT

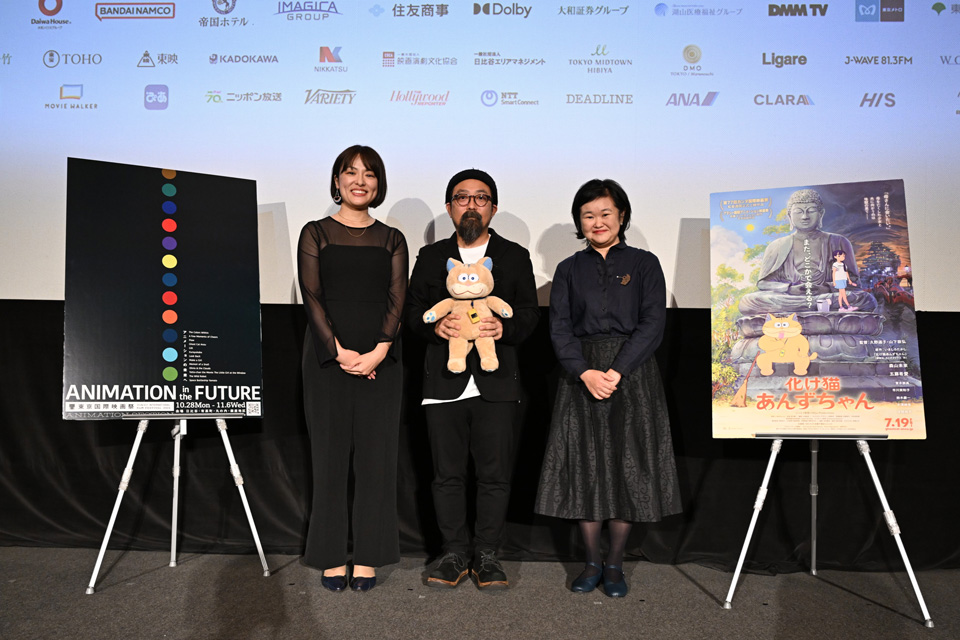

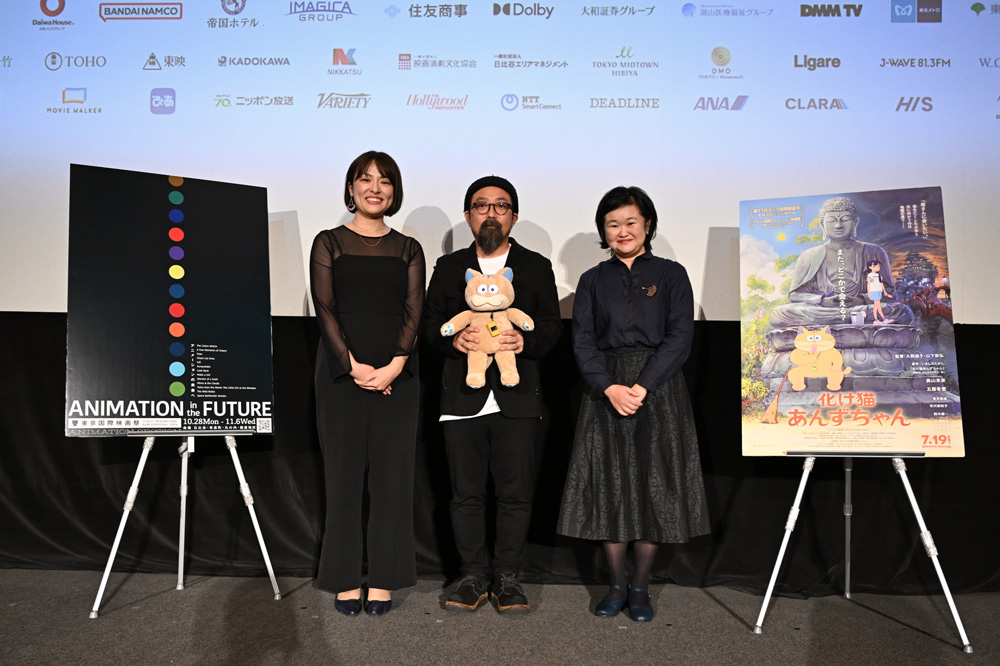

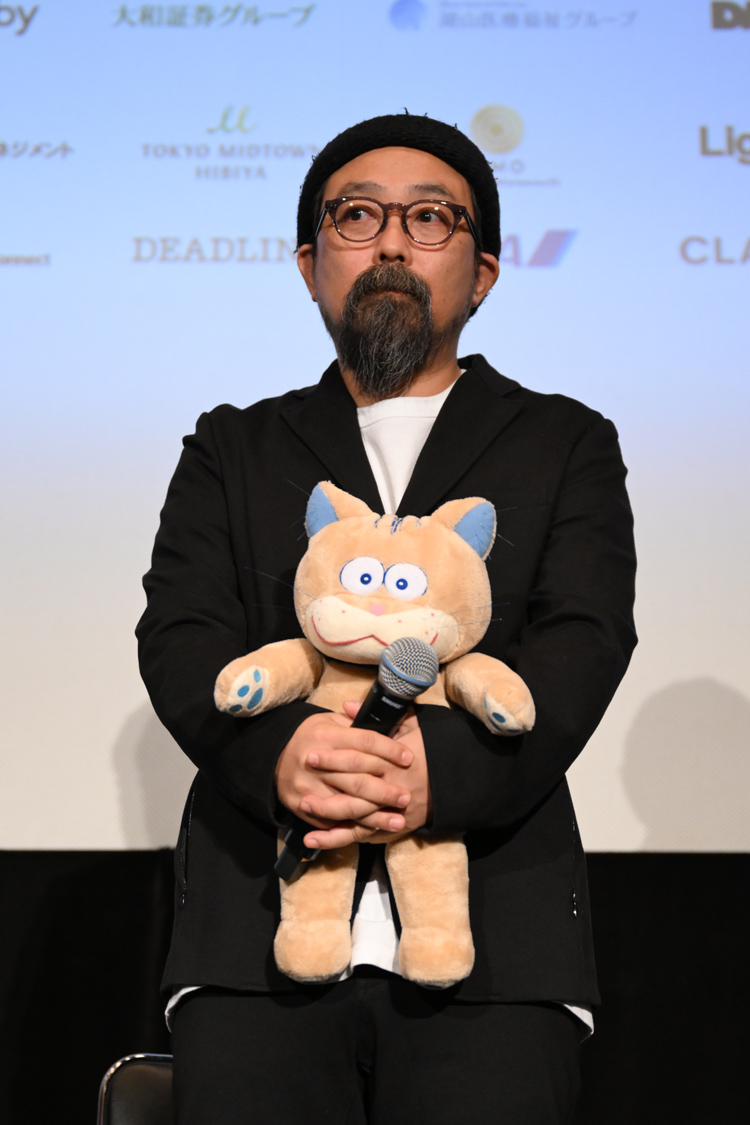

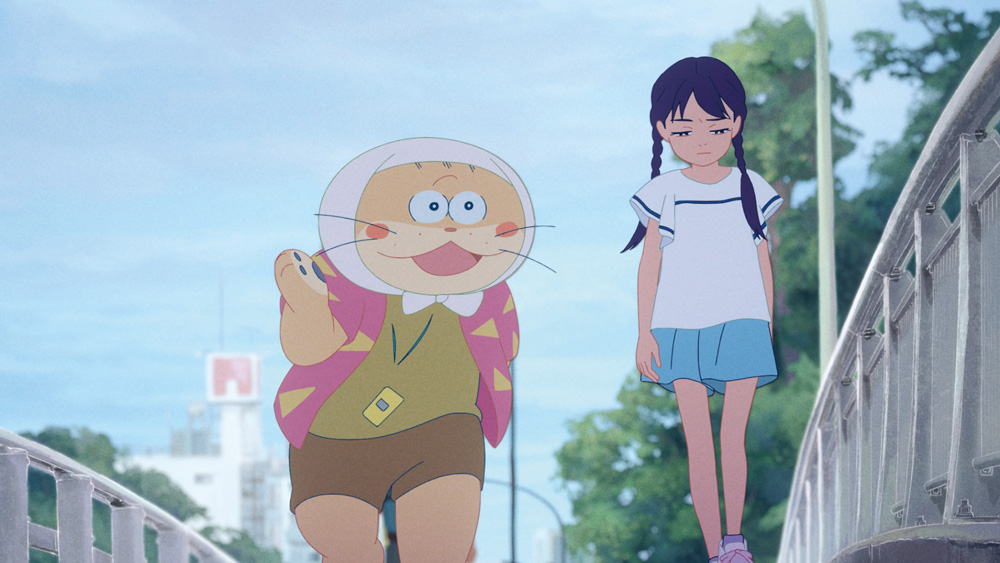

【第37回東京国際映画祭】『化け猫あんずちゃん』トークショー/山下監督「作品と少し距離感がある感じが楽しかった」

第37回東京国際映画祭のアニメーション部門で10月30日、日仏合作アニメ『化け猫あんずちゃん』が上映され、その後のトークショーには久野遥子監督と山下敦弘監督、日仏共同製作担当の高橋晶子氏が登壇した。

本作は、いましろたかしの同名コミックを原作とし、お寺のおしょーさんに拾われた子猫のあんずちゃんが、10年、20年経っても死なずに、30年経つ頃には化け猫になっていたという物語。

本作では実写で撮影した映像からトレースする「ロトスコープ」という手法で制作された。 実写部分は山下監督、アニメーションは久野監督が務め、俳優の森山未來が主人公の化け猫の声と動きを担当し、第77回カンヌ国際映画祭「監督週間」にて公式上映され、アヌシー国際アニメーション映画祭 2024 ⻑編コンペティション部門への正式出品されるなど、世界中から注目を集めた。

今回、ロトスコープを使っての撮影に挑戦した山下監督は、「純粋に楽しかったです。自分が監督した映画であるんですが、最終的にアニメという形になるので、作品と少し距離感がある感じがすごく楽しかったです。」と語った。

一方で、久野監督は「あんずちゃんのフォルムと、森山さんのシュッとしたフォルムが異なるので、あんずちゃんが縦に伸びるみたいなことがありました(笑)」と実写からアニメ化する際の苦労を明かした。また、「実際の映画の撮影現場のようなに撮っていたので、役者さんたちの掛け合いなどの熱量がすごかったです。本当に田舎の風景のような場所で撮っているので、足に虫が来たりしましたが、それはそのままアニメーションにしたりしたことがおもしろかたったです」とロトスコープならではのおもしろさを語った。

今作は、日仏共同制作ということで、特に美術をフランスが担当することを聞いたときの感想を聞かれると、高橋氏は「個人的にフランス人にあんずちゃんのユーモアが通じるのか?といった懸念がありましたけれど驚くほど理解されましたし、日本の風景をフランス人が書けるんだろうか?と最初はちょっと驚きと不安がありましたけれども、本当にフランスの方々がとても楽しんで日本の風景を描いていて、久野監督とたくさんやり取りをしながら描いていたので、とても新鮮な体験でした。」と感慨深げに語った。

舞台挨拶イベントの模様はこちらをチェック(通訳あり)

©Takashi Iwashiro, Kodansha / Ghost Cat Anzu-chan Production Committee

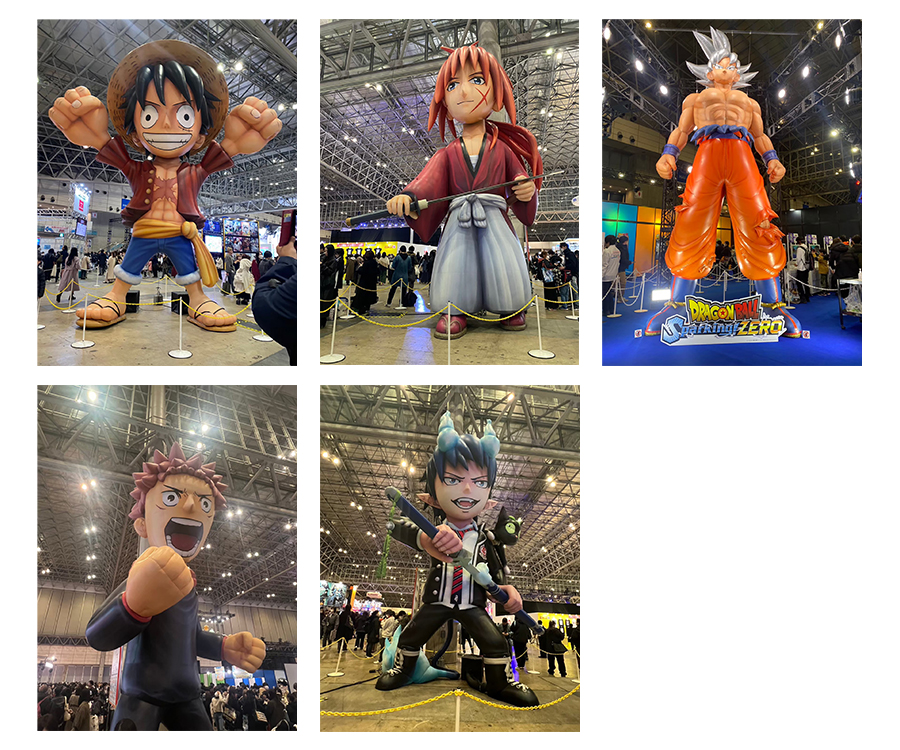

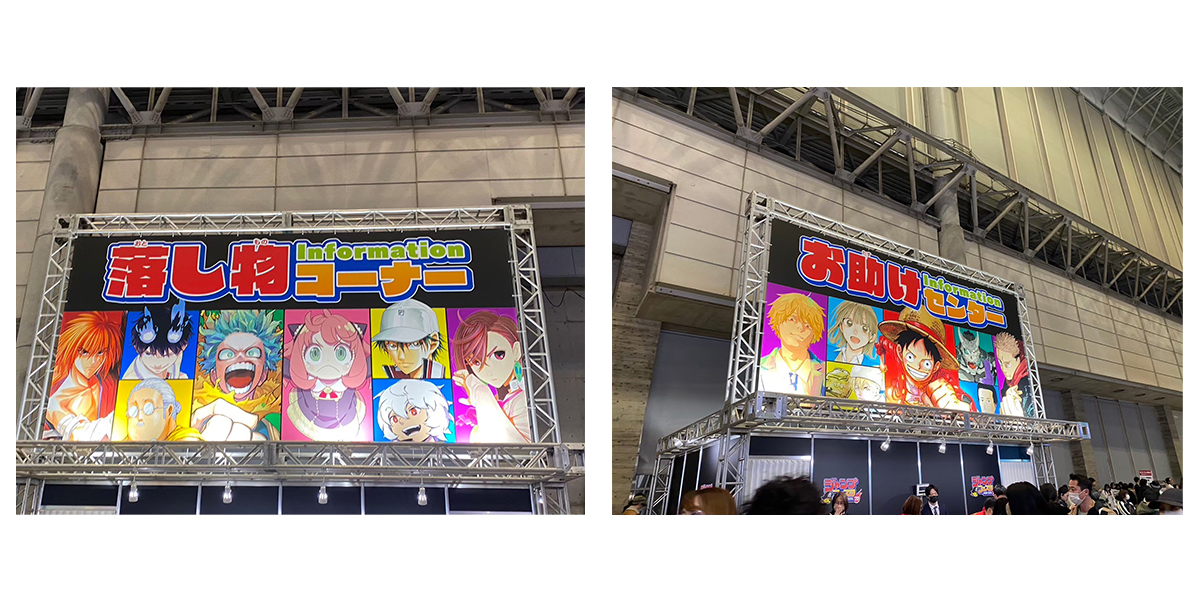

ジャンプフェスタ2025 潜入PHOTOレポート!

2024年12月21日、22日の二日間で、東京幕張メッセで開催された、ジャンプフェスタ2025に潜入しました!

https://www.jumpfesta.com/

ジャンプフェスタ2025は、集英社が発行する「週刊少年ジャンプ」「少年ジャンプ+」「Vジャンプ」「ジャンプSQ.」「最強ジャンプ」の5誌が合同で主催する、ジャンプ作品の魅力を体験できる毎年恒例の大型イベントです。人気作品のステージプログラムや原画展示、限定グッズの販売など、多彩なコンテンツが提供されました。

特に、ジャンプスーパーステージREDやBLUE、ジャンプスタジオ、そして少年ジャンプ+10周年を記念した特別ステージなど、多彩なステージが展開され、計42作品のプログラムが実施されたとのこと!

会場では巨大な人気キャラクターたちがお出迎えしてくれました!

また、300点以上の原画やサイン色紙が展示された「ジャンプ原画ワールド」や、各誌のイチオシ作品を紹介する「ジャンプロード」など、ファン必見の展示も行われました。

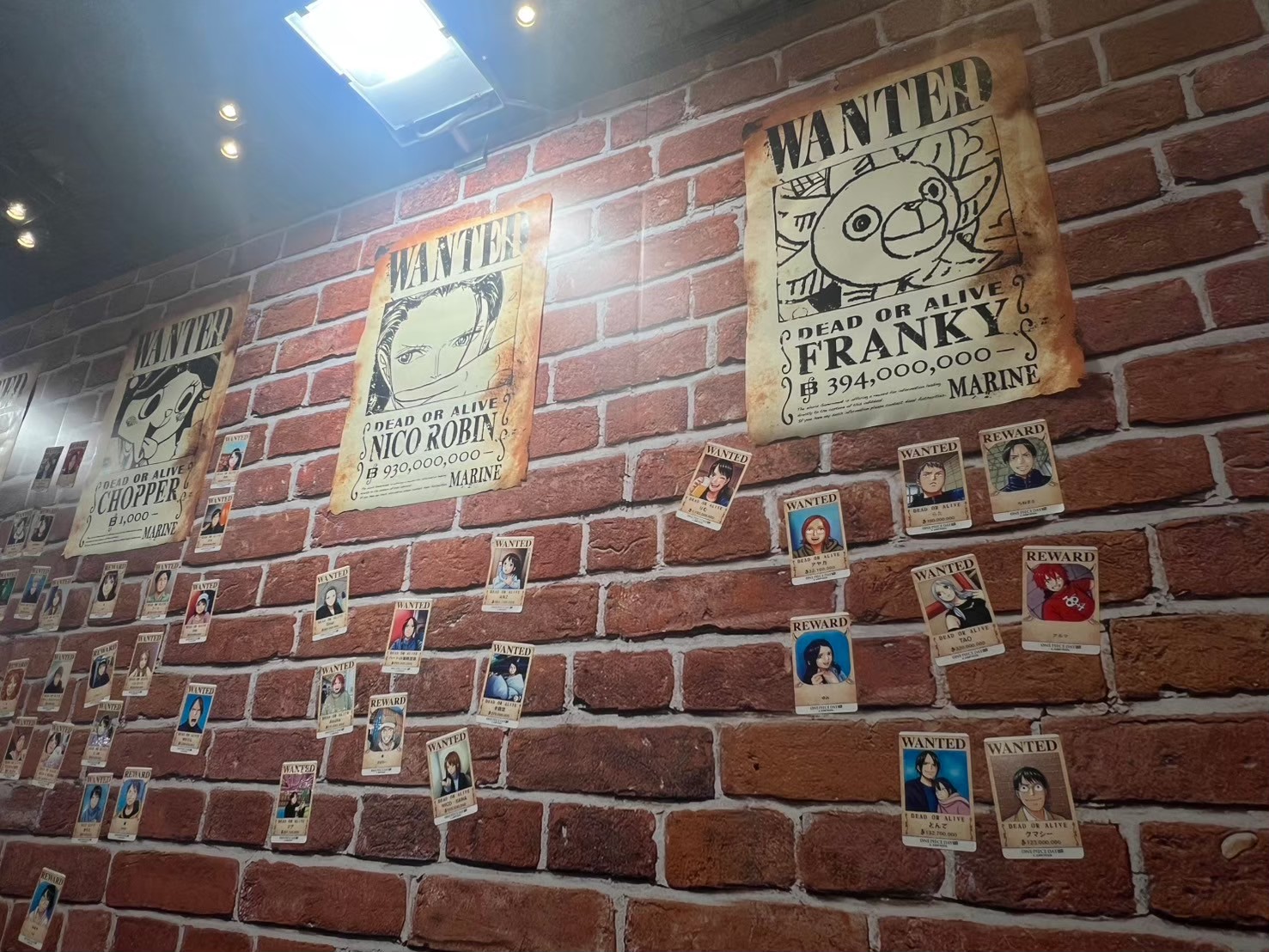

大人気のONE PIEACEでは歴代グッズの展示から、参加型企画までめちゃくちゃ充実!

みんな大好きドラゴンボールも新作DAIMAから、過去のシリーズ関連などなど、多数の企業ブースで展開されてました!

グッズもたくさん展示&販売されていて、欲しいものだらけ!

もちろん鬼滅の刃も!不思議な空間に誘うエントランス!

落とし物問い合わせ場所やヘルプデスクもなんだかとっても素敵です。

サイン色紙展示コーナーも!

WANIMEでも紹介した劇場アニメ「ルックバック」コーナーも!/p>

ジャンプフェスタ2025は、ジャンプ作品の最新情報や限定コンテンツを直接体験できる貴重な機会でめちゃくちゃ楽しみました!今年も年末に行きたいです!

編集部タビー&エリー

「第3回新潟国際アニメーション映画祭」

2025年3月15日(土)より開催!

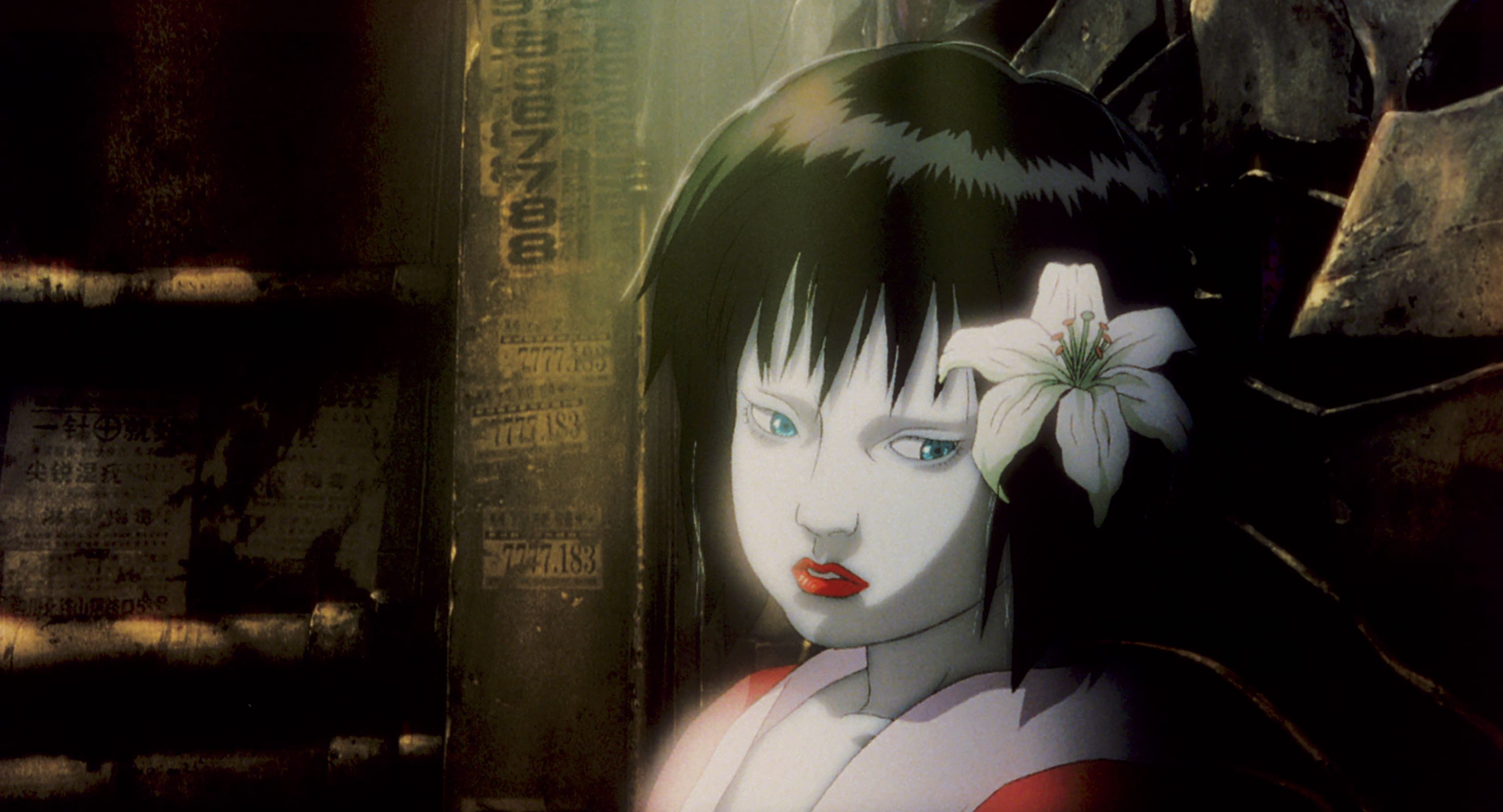

「第3回新潟国際アニメーション映画祭」オープニング作品は押井守監督『イノセンス』に決定!さらに、アニメーション表現の躍動感と多彩さを感じる映画祭予告も到着!

世界で初の長編アニメーション中心の映画祭として、また多岐にわたるプログラムとアジア最大のアニメーション映画祭として、漫画・アニメのクリエイターを数多く輩出してきた、第3回新潟国際アニメーション映画祭が2025年3月15日(土)より開催される。

今回、6日間に及ぶ映画祭の開幕を告げる【イベント上映】オープニング作品に、『イノセンス』が決定。第1回長編コンペ部門の審査員長をつとめ、映画祭にも大きな功績を与えた押井守監督の作品が凱旋となる。さらに2024年も夜中開催にも関わらず、アニメファン垂涎のセレクトで満員御礼となった【オールナイト】部門。今年は<日本のCGアニメ その転換期>として3作品が決定した。

【イベント&招待作品】上映作品

<オープニング作品>

『イノセンス』

監督:押井守(INNOCENCE/2004年/100分)

© 2004 士郎正宗/講談社・IG, ITNDDTD

人とサイボーグ(機械化人間)、ロボット(人形)が共存する、2032年の日本。魂が希薄になった時代。ある日、少女型の愛玩用ロボットが暴走を起こし、所有者を惨殺する事件が発生。「人間のために作られたはずのロボットがなぜ、人間を襲ったのか」。バトーは、相棒のトグサと共に捜査に向かう。電脳ネットワークを駆使して、自分の「脳」を攻撃する“謎のハッカー”の妨害に苦しみながら、事件の真相に近づいていく。

トークゲスト:石川光久(『イノセンス』製作・プロデューサー/Production I.G代表取締役会長)

『渋谷パイロットフィルムフェスティバル in 新潟』

パイロットフィルムとは、映画を制作する前にテストとして作られる映像のこと。企画の魅力を実際に映像化することで伝わりやすくし、製作資金やチームを集めるためにも活用される、作り手たちの情熱が凝縮された「映画の原液」とも呼べる映像。本プログラムでは貴重なパイロットフィルムの数々を上映すると共に、新たな映画制作に挑戦する登壇者たちによるトークを通して、映画作りの面白さに触れる。

トークゲスト:川村真司(クリエイティブディレクター)、栗林和明(クリエイティブディレクター)、岩井澤健治(監督)

【オールナイト】 日本のCGアニメ その転換期

宇宙空間を飛び回るメカニック、ライブで歌う魅力的なアイドル、アニメーション映像の魅力を際立たせるCGの技術はいまや見慣れた風景です。これらは1980年代からおよそ40年、様々な挑戦的な試みにより積み重ねにより実現したもの。先端的な映像に取り組んできた前田真宏、荒牧伸志の両監督のお話と共に、そんなCG技術でアニメの映像を変えたエポックメイキングな作品をふりかえる。

『ミニパト』

監督:神山健治(英題:MINIPATO/2002年/38(3話合計)分)

Ⓒ2002 HEADGEAR/BANDAI VISUAL/TOHOKUSHINSHA/Production I.G

「機動警察パトレイバー」の世界観・人物設定をもとにしたフルCG短編シリーズ。

「パトレイバー」の知られざる真実が明らかに。

『アップルシード』

監督:荒牧伸志(英題:APPLESEED/2004年/106分)

Ⓒ士郎正宗/青心社 ・ アップルシードフィルムパートナーズ

士郎正宗によるSFコミックを、モーションキャプチャーと3DCGを駆使したアニメーション映画。

『青の6号』

監督:前田真宏(英題:Blue Submarine No. 6/1998年/127分)

Ⓒ1998 小澤さとる/バンダイビジュアル・EMIミュージック・ジャパン

近未来、海洋テロ結社の野望を阻止するため、超国家組織“青”の潜水艦「青の6号」が人類の存亡を賭けた任務に出撃する。

※ほか作品調整中

「第3回新潟国際アニメーション映画祭」

開催日:2025年3月15日(金)~20日(水・祝)

開催会場:新潟市民プラザ、新潟日報メディアシップ(日報ホール)、T・ジョイ新潟万代、シネ・ウインド など

■公式HP:https://niaff.net

■公式X:https://twitter.com/NIAFF_animation

NEWS

TVアニメ「ユア・フォルマ」追加キャスト決定ほか解禁情報!

TVアニメ「ユア・フォルマ」追加キャストに東山奈央、遠藤綾、岡本信彦ら6名が決定!さらにメインPV&第1弾メインビジュアル解禁!

第27回電撃小説大賞《大賞》を受賞した電撃文庫を映像化したテレビアニメ『ユア・フォルマ』が4月2日(水)より、毎週水曜よる11時45分~テレビ朝日系全国ネットで放送を開始する。

本作は、人々の記憶が脳内に埋め込まれた情報端末〈ユア・フォルマ〉に記録される世界で、天才少女・エチカとヒト型ロボットの相棒・ハロルドのバディが、記憶の集合体である“機憶”を手掛かりに犯罪事件に挑むSFクライムサスペンス。

今回、エチカ役花澤香菜、ハロルド役小野賢章に続き、追加キャスト6人が発表され、合わせてメインPV第1弾と主題歌が解禁された。

メインビジュアルが解禁!

メインビジュアルは、ビビッドな赤が印象的な電脳世界に飛び込んでいくエチカ(下)と、西洋中世の町並みの面影が残るシックな現実世界を駆けるハロルド(上)、対照的な二つの世界で捜査を行うバディの様子が描かれている。

オープニング・テーマはyama「GRIDOUT」に決定!

楽曲を使用したメインPV第1弾が解禁!

本作のオープニング・テーマが、「春を告げる」で数々のヒットチャートを席巻したyama(ヤマ)の歌う「GRIDOUT(グリッドアウト)」に決定。作詞・作曲・編曲は「命ばっかり」「ロウワー」などボカロ界のヒットソングを手掛けたぬゆりが担当している。

<yama:コメント>

痛みを伴う記憶に対峙することは容易ではない。

精神的な器の成熟がなければ、事実を直視すると壊れてしまう。

きっと、心の奥底に眠る激情に蓋をしながらでないと自分を保てなかったのだろう。

機械のような人間と人間のような機械。

対照的な相手だからこそ、気付かされる感情がある。

本当の心の声というものに自分自身が耳を傾けることで、ようやく浄化される。

そういった心の機微を意識しながら表現させていただきました。

楽曲「GRIDOUT」ユア・フォルマという作品と共にお楽しみ頂ければ幸いです!

オープニング・テーマ「GRIDOUT」使用したメインPV第1弾が公開

疾走感のあるメロディとともに、エチカとハロルドが事件解決に奔走するスリリングなサスペンスストーリーが描かれている。エチカが人の“機憶”にダイブする電索のアクションシーンや、人間のエチカと機械のハロルド、境遇の違いゆえにすれ違うバディの関係性など、本作の見どころが詰め込まれた映像だ。さらに、東山奈央、遠藤綾、岡本信彦ら豪華声優陣が演じる新キャラクターの活躍も予感され、4月からの放送への期待が高まる。

追加キャストに東山奈央、遠藤綾、岡本信彦、七瀬彩夏、斎藤千和、林勇が決定!さらにコメントが到着!

<ビガ役:東山奈央>

人間と機械の関わり方が加速度的に変化していく現代において、この『ユア・フォルマ』での出来事は単なるSFファンタジーではないと感じさせられます。凸凹バディものとして、ミステリーものとしての魅力も大きい作品です。激動の最終回までぜひ見届けてください!

<トトキ役:遠藤綾>

こんな未来がきっと、なんて思い描いていた世界ですが、実際に物語の中に自分を置いてみると、対人間だけではない様々な問題があるのだなあと考えてしまいました。いつか演じてみたい役柄でもあったので、嬉しくもあり緊張感もありでとてもやりがいがありました。

<フォーキン役:岡本信彦>

最初の収録の際「ハロルドと双璧となるイケメン枠です」と聞き、緊張感のある中でキャラクターを作りました。フォーキンは柔和でどこか可愛らしく、それでいて頼りにもなるところがあり、ギャップが魅力なキャラクターだと思います。今後の活躍をお楽しみに!

<ダリヤ役:七瀬彩夏>

ダリヤ役を演じさせていただくことになりました、七瀬彩夏です!

ダリヤの人思いな優しいところがすごく好きです。

作中での人間とロボットの関係はいつかの未来、現実にも起きるかもというリアルさを感じながら、演じました…!

私も放送がとても楽しみです!

<レクシー役:斎藤千和>

天才技術者であるレクシーはRFモデルの産みの親ですが、

『産み出す』という行為は、やはり狂気を孕んでいるのだなと再認識しました。

私自身も人間とアミクスの境界線を考えると大変興味深く、アフレコも楽しかったです。

<ベンノ役:林勇>

ベンノ役を演じさせて頂きます林勇です!

エチカの同僚で、神経質で皮肉屋な印象。

あまり演じる事がないキャラクター性で個人的にチャレンジ要素が強い役です。

全力で演じましたので観て頂けたら幸いです!

花澤香菜、小野賢章らが出演する、アニメ前日譚を描いたオーディオドラマ「ユア・フォルマ Prologue」が公開!さらに、アニメ1話の前日譚を描くオーディオドラマ「ユア・フォルマ Prologue(プロローグ)」がYouTube公開された。

『ユア・フォルマ』

2025年4月2日(水)より、毎週水曜よる11時45分~

テレビ朝日系全国ネット“IMAnimation W”枠にて放送開始! ※一部地域を除く

原作:菊石まれほ(電撃文庫/KADOKAWA刊)

原作イラスト:野崎つばた

監督:尾崎隆晴

シリーズ構成・脚本:筆安一幸

キャラクターデザイン:嘉手苅睦

音楽:加藤達也

オープニング・テーマ:yama「GRIDOUT」(ソニー・ミュージックレーベルズ)

アニメーション制作:ジェノスタジオ

製作:ユア・フォルマ製作委員会

©︎Mareho Kikuishi 2024 イラスト/野崎つばた